�@�����X�Q�G�z���o�Ă����B�Ȃ�Ƃ܂�11�N�����Ď��]�ԂœƂ藷�A���E��130�����E15���`������Ă����Ƃ����B���̑��s�����͒n���̐ԓ��l�������Ƃ�����������ŁA�K�⍑���Ƒ��s�����͓��{�l�ō��L�^�Ȃ̂��������B

�@���҂�1970�N���܂�A��w�𑲋Ƃ���6�N�ԏZ��[�J�[�߂����Ē��߂����s������700���~�B�܂���3�N����60���J���K���ڕW��1998�N7���A���X�J��ڎw�����̂����A����n�߂�Ɩʔ����Ď~�߂�ꂸ�A�����玟�ւƖK��悪�����A�C�����ΐ��E������Q���A���ƋA�������̂�2009�N9���A11�N�Ƃ��������������ƂȂ����̂ł������B

�@���̊ԁA���Ԃ̓^�C��82�{�A�`�F�[��20�{�ȏ�A�p���N300��ȏ�A���̑��쓮���i�����x���������铙�l�X�ȃg���u���ɂ܂݂ꂽ���A���Ƃ������Ă̑s���ł������B

�@���{�l�ł����]�ԂŐ��E��������݂�T�C�N���X�g�����Ȃ��炸���݂��鎖�͒m���Ă��邪�A��������11�N�ԁA15���`�ƂȂ�ƌ��Ⴂ�Ȃ悤�ŁA2010�N�́u�A�����Ȗ`���܁v��܂��ނׂȂ邩�ȂƂ����Ƃ��낾�낤�B

�@�����ނ����Ă����܂ŋ�藧�Ă��̂��H�@�{�l�́u�܂����ʍ��X�ւ̋�������̔O�v����ɂ���Ƃ��������B

�@�{����ǂ�Ŋ��S����̂́A���҂͗���Ŋ��}���ꎟ�X�ƗF�l�����A���̗F�l���炳��ɗF�B���Љ��Ƃ����`�ŖK��悪�����Ă����A�F�l�̗ւ��g�����čs���A���̗L��l���A�܂����B���A����ł̓C���^�[�l�b�g�J�t�F�𗘗p���A���E���̗F�l�Ƀ��[���A�����A���n�œ��荢��Ȏ��]�ԕ��i�𑗂��Ă��������A�a�C�̎������E���̗F�l�ɃA�h�o�C�X�������肵�Ă���B�o�b�ɑa�����[�g���ɂ́A���̕ӂ��^���̏o���Ȃ����������ł͂���B�A�����J�ł̓J�[�^�[���哝�́A�|�[�����h�ł̓����T���哝�̓����ʂȂ炨�ڂɂ����邱�Ƃ��o���Ȃ����E�̒����l�ɂ��o��A��{�l�̐l���Ɉ�����̂Ǝv���邪�A���̕ӂ͌��K���������̂Ƃ��݂��݂Ǝv�������̂��B

�@�����āA�Ⴓ�B���d�Ƃ��]���邻�̍s���ɂ�ῂ����������邪�A�����A�������ނ͂��ꂩ��ǂ�����̂��낤�B���{�̎Љ�ł̓h���b�v�A�E�g������҂�40�˂��z���ď����̗ǂ��A�E��������鎖�͎���̋Ƃł���ɈႢ�Ȃ��A���������]�ԂŐ��E�ɔ�яo���@���_���Ă���̂��낤���B

�@�{���ł͎��]�Ԃ����łȂ��A�L���}���W�����A�A�R���J�O�A�A�����u����������ւ̓o�R�I�s���L����Ă��Ă��̃`�������W���_�ɔ���B�{����ǂݐi�߂鎞�A��������݂̂���R���ɏo���̂��D�݂��s�b�^�������Ċ���������Ȃ̂������B

�r�a�N���G�B�e�B�u�i���j�@2014�N7�����s�E1500�~�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�`�j�`�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���҂̖{�Ƃ̓h�C�c���w�҂ł��邪�A������]�Ȃǂ̃G�b�Z�C�X�g�Ƃ��Ă��m���Ă���B���̌����͜��W�Ƃ��Ă���̂œǂ��ɂ͗]��c�����Ȃ��B�������A�Y�ꂽ���ɂȂ��ăW���W���ƐS�ɟ��ݏo���Ă��邩��^�_���m�ł͂Ȃ��B�R�W�̒���͖w�Ǐo�ł���Ă��Ȃ����A�u�R�̖{�v��u�R�ƌk�J�v�ȂǂɎR�̃G�b�Z�[�⏑�]���A�ڂ���Ă���̂ŁA�ǂ܂ꂽ���������Ǝv���B

�@���̓h�C�c���w�ȂǂƂ��������Ȃ��̂ɂ͑S�������������A�҂܂��Ƃ̏ё���Ԃ����������҂́w���m��ʃI�g�J���x(1997�N�A�݂������[)��ǂ�A�G���ɍڂ������M����k���߂������肵�Ă�����ɒ��҂̏��������̂����ƂȂ��C�Ɋ|����悤�ɂȂ��Ă����B

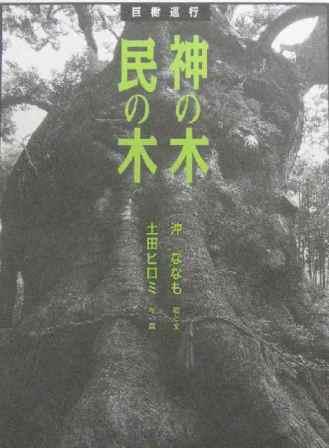

�@���̖{�́A���{�̎R���ɂЂ�����ƘȂ�ł���R���W�����A���͐X�����ډ������琼�͈��Q���璬�܂őS��30�P����K�˕������I�s���ŁA���N�O�ɔ��R���[�́u�R�̖{�v�ɘA�ڂ��ꂽ���̂����̂��ш���ɓZ�߂�ꂽ���̂ł���B������̎R�����A��X�o�R�҂ɂ͐e�����R�X�̃A�v���[�`��h���l�܂�ɂ���̂ŁA�����Ēʂ����R�����ǂ̂悤�ɕς���Ă���̂����Ȃ��̂��ȂNj����[���ǂ߂邪�A���҂������̎R���ŗ��������翂т���V�щ��̃��j���[�ɂ͖����u�����n���Y�����a���X�e�[�L�v��u���{��̐����Ɉ�����V�R�V�̊��Ăƈ��̉��Ă��v�̖��Ȃǂ����҂��Ă͂����Ȃ��B���̖{�ɏ�����Ă��閡�́A���k�����𐂂炵�Ȃ����ȂׂɒЂ����R�̒Е��₨�ꂪᰂ���̎�őł����e���Ȋ|�������̖��ł����āA�Y�ꂽ���ɂȂ��ăW���W���ƐS�ɟ��ݏo���Ă���̂ł���B

�@�����̎R���ł��A�����Ă͍z�R�A�ޖA���n�A�R�x�u�Ȃǂœ�������ł��낤�����ł�翂тĂ��܂��āA�������͏Z���̗��o�h�~�Ɗό��q�̌Ăэ��݂̂��߂Ɂu�J���`���[�Z���^�[�v���u���y�`���|�\�فv���u�G�R�c�A�[�Z���^�[�v���̃n�R���m���ɔM�S�ł͂��邪�A�}���ɏ�����������R�������̂Ƃ��Ă̐l�X�̌q������O�A���y�ƍΌ��ɖ����ꂽ�R���̕�炵�Ȃǂ͖����̊��̈��o�̒��ŖY���ꂽ���ÂɂȂ��Ă���炵���B�u�X�e�[�L�̖��v�ɗႦ���̂͑O�ҁA�u���k�̒Е��v�͌�҂ł���B

�@30�ӏ��̒��ɂ́A�����Ĕ鋫�ƌ���ꂽ���쌧���R���A�������c�J�A�R�����ޗǓc�Ȃǂ̓`���I�Ȕ鋫�̉ߋ��ƌ��݂̎p�̕`�ʂ�����A�܂�����ł́A�����݂̂�́u�C�Ⴂ�����v�̕���ɂ��Ȃ��������s�����q�s�̉����Ƃ����g�s��h���o�ꂷ��B�����͍����R�A�w�n�R��i�M�R�̋߂��ł���̂ň����͍s���ꂽ�������낤�B�����ĈېV�̌��M�ƌ���ꂽ�R�p�L�����R�ނȂǂ̋M�a�B��������J�čL��Ȕ_����J�����ߐ{�����̖��̐Ղ�A�{�V�����⍂�������Y���ڂ�Z��茧�̑��r��R�[���o�ꂷ��B

�@���҂̎�ɂȂ�}����y�����A�ق̂ڂ̂Ƃ����z�����L����B�R���̕��i�ʐ^���}������Ă��ē��{�̌����i��f�i�Ƃ�����B�������A�����̎R���ɒ��҂��n������ł��̃G�b�Z�[�����������Ƃ����������������̂��A�����͋t�ɎR���̊O���璹�Ղ������Ƌ��������������̂��A������ɂ��Ă����i�ʐ^�̒��ɒ��҂̎p���ʂ����܂�Ă���͍̂����痴�_�܂ł��낤�B

�R�ƌk�J��2013�N�P�����A1575�~�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�A�����͂��܁`�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@���܂���҂������Ɏ�ɂ������A�����܂��䂫���܂��C�ɓǗ������B1947�N�D�y�ɐ��܂ꍪ������̖k�̒j�ł��钘�҂́A���w���̎��ɓo�R���n�߁A�n���k�C���̐�R����q�}�����A����A�A�����[�V�����A�p�^�S�j�A�܂ŎR���C���܂߂����E�̕Ӌ��ɒ��ޖ`���Ƃł���A���i�̓j�Z�R�ŎR�������o�c����T��A�~�̓X�L�[��Ő�����̖h�~�Ɋւ��A�Ă͒m�������ŃV�[�J���b�N�c�A�[�̃K�C�h�����Ă���Ƃ����B

�@�{����40�N�ɓn���Đ��E�̕Ӌ��Ŗ��𔘂��Đ��X�̒�����d�˂Ă������҂��A�Ս��Ȍ���ň�M�d�ȑ̌����R�x�G���u�x�l�v��2011�N1������2013�N5���܂Ōv29��ɓn���Ĕ��\�������̂�Z�߂����̂��B

�@�j�Z�R�X�L�[��ł͒���������̖h�~�Ɋւ��u�l���̎���ꂽ����̔����܂ł͐���̊Ԃ��A���̒���ɋN���Ă���B��w�e�X�g���ɗ��肷����ȁB���̂ɑ������l�̖w�ǂ�����u�K��̎�u�҂Ȃ̂��v�Ƃ������t�̈Ӗ��͏d���X���ɒl����B����͒N���������m�蒷���o���Ɉ����ē����m�M�ɗ��ł����ꂽ���t�ł��邩�炾�B

�@���w���̎�����Ă͑�o����M�����ɖ������A�~�̓A�U���V�̃V�[�������Đ�R���������ēo�R���w���҂́A���Ȃ薳�d�ȎR�s���d�ˉ��x�����ɂ�������������炵���B22�̎��A���͉����������l�`�}���Z�C���Ԃ̒���q�H�Ńl�p�[���������q�}�����R�[����Q�A���̌�1985�N�A86�N��2�N�A���Ńq�}�����E�`����������i7319���j�����A1991�N5���̓V�R�R���E�{�S�_��i5445���j�ł͏����������q�h���N���p�X�ɗ����A�����Đ[���N���p�X����ǂ����Ă������o�����ڂ̑O�ŖS�����Ƃ������̂ɂ������A1992�N�̃J���R�����E���J�{�V��i7788���j�Ŕs�ނ����̂��Ō�ɁA�Ȍ�R����C�ւƃV�[�J���b�N�̐��E�ɓ]�i����B

�@�V�[�J���b�N�ł�1992�N�A�瓇�E���㓇�ɓn�蓇�̓��C�݂𑆂����x(1822��)�ɓo��B���̎���1981�N��8�l�����������������̃~�j���R���K�����ŁA����l���҂����o�R�Ƃ̈������Y���ꏏ�������B���̌�1986�N�~�ɂ͓�ăp�^�S�j�A�ɓn��A���E���̃J���b�N�ɂ��~�̃P�[�v�E�z�[����q�ɐ����A2000�N����2009�N�܂ł�9�N�ԂɂT��A�����[�V�����ɏo�����P�������݂Ă���B����5������10���܂Œm�������Ŕ�������̃K�C�h�����Ă��邪�A�q�̒��ɂ͎��͂̌i�F�Ɉ�˂������f�o�r����݂Ă���q�����āu��̉����y�����Ēm���܂ŗ��Ă�̂��H�v�ƕ���A�f�o�r�ɂ͔ے�I���B���̋C�����悭������܂��B

�@�Ȍ��ŏ���C�̂Ȃ����͍͂r���ŕ�����Ղ��A��ɒ��������E�g�̂��Đ��������Ă������҂̐l�����\��Ă���悤�Ɏv���B

�@���a�����炱���J���b�N��������A�R�ւ��o���ƌ��A���v�D��̊ό��ƊE�ւ̕s���A�q�O�}�Ƃ̋��������R�ی���A�K�C�h�̗L��l������N�͑���ɓn��A���ғ��L�̌����Œ���B�E�����̈���ŁA�R�̊W�҂ɂ͐��ǂݒ��������Ǝv���B�[������w�Ԏ��͑����n�Y���B

�@�u�����V���Ё@2013�N10�����s�v �@ �iAKA�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�Í��R�̋I�s���͐����Ƃ��邪�A��̋I�s���ƂȂ�Ƃ���͂����ɒ[�ɏ��Ȃ��A�Ǖ��ɂ��Đ�̋I�s��Ƃ��ď������m���Ă���̂̓J�k�[�̖�c�m�C�ʂȂ��̂ł���B����ł�������ɂ͒҂܂��Ƃ��������A�����b���e�q���̒T���I�s������A���������ςɖʔ����������̂����A�r��ƂȂ�Ƃ����F���ɋ߂��͉̂��̂Ȃ̂��낤�B

�@�������b���M�x�𐅌��Ƃ��֓�������т��ē����p�ɒ����r��́A�]�ˎ���ɂ͑��Ƃ��č]�˂��q�̊��ɖ������A����̍�ƒr�g�����Y�̍�i�ɂ��p�ɂɓo�ꂷ�铌�����\�����Ȃ̂����B

�@�{���͓������܂�ō�ʈ炿�̒��҂��������]�ː�����g�߂ȑ��݂������r��������̐^�m�犋���ՊC�����̓����p�͌��܂œ��������r��I�s�����A�O�q�̑�����I�s�Ƃ͂����Ԏ�قȂ��Ă���B�O�҂��A��������͌����猹���ւƑk�薢�m�ւ̒���Ƃ����T���ړI�̗��������̂ɔ䂵�āA�{���͌�������͌��ւƕ����ĉ���Ȃ���A�y�n�̌ØV��K�ˁA����̗��j�╶���A������T��A�Ђ��Ă͏����̎�s�@�\�ɑ��A����ł����̂��Ƌ^���悷��r��̋M�d�ȋI�s���|�ł���r�쌤�����ł���B

�@���̒��҂́u�L���}���W�����̐v�i�������N�@���㗷�s�������j�̓L���}���W�����o�R��ڎw�������ɎQ�l�ɂ����Ă���������̂����A�ŏ��A�Ӌ��̎R���̈ɍ���O�l�����ƍr�삪�����Ɍ��т����I���b�ƌ˘f���Ă��܂��������߂ė�����q�����[���ł����B��w�Ŏj�w���w�сA�M�R�����R�����L�����R�ɐe���݁A���ɗ��j�ƕ��y�ɍ��������l�Ԃ̐��������߂ē��O�̎R���𑱂��A�I�s��������Ă���̂��Ƃ����B�{���͐��ɂ��́u���ŏ����d���v�����H���l�N���̍Ό��������Ċ������������C�t���[�N�ɂӂ��킵���ǂ݉���

����J��ł���B

�@�Â�����u�͂����߂�ҁA�������߂�v�Ɖ]���A�����̐��������̍�����̊�b�ł���A�\���E�r��̎������Ƃ͉����̎�����d�v�ȉۑ肾�����B��H���ɒ��]�ˎ���̊֓��S��ɓޒ�����r������H�̐ӔC�ҐR�m�̋�J�͕����ł͂Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B

�@�r��͍�ʌ��ɐ��܂����������ɂƂ��Ă�����ݐ[���̋��̐�ŁA�n�����w�Z�̍Z�̂́u�r��̐^���̂����݁@�������@����邩�Ȃ��v�ƍr����̂��Ă��邵�A����玩�]�Ԃł������������S�O��������r��ŁA�{���ɂ��Љ��Ă���J�����߂��Ő����т�����������B�����̊J�����͕��T�b���̊�����z�肵�������̂Ȃ��؋��ł������B

�@�{���ł͋��O��X���A��x��g���l���A�ѐ�h�A���邢�͍r��̒��ԓ_�ɂ������Ƃ������̑��V�쓙���Љ��Ă��邪������������[���A�{���Ў�ɂ���������1�x�͖K�˂Ă݂����Ǝv�������̂��B�r��ʼnL���������s���Ă����Ƃ����̂��������������������A�����̐^�m��k�s���ʔ��������B

�@�{����Z�߂�ɂ͎l�N���̍Ό���v�����Ƃ����B�����ӎu�Ə�M���������A�n���ȍ�Ƃ�فX�Ƃ�萋�������҂͍����\�A���N�́u�_�썑���̗��v��Z�߂�̂������ȁB���̂����C���͂ǂ����痈��̂��낤�B�}�l�͑��A

���E�X����݂̂ł���B

�@�u���R���[�@�P�Q�N�P�P�����s�v �@ �iAKA�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�{���̓`���[�E�I���[�i8201���j�쐼�ǁA�j�Q�i8611���j��쓌���u���Ŗ��_�f�E�P�Ə��o���̋L�^��ł����āA���E�ŋ��̃N���C�}�[�ƌĂꂽ�j�E�R���j�̕��F�L�����q�j�ƌ��������Ă���40���N�Ԃ�U��Ԃ����L�^�ł���B�����͍����ȑ��q�̖����肽�ە��̗ނł͂Ȃ����ƌ��O�������A�ǂݎn�߂�Ɩʔ����Ĉ�C�ɓǂ�ł��܂����B�댯�����m�ŗE��ŎR�w���������q�A�����ɋA��܂ŕs���ƐS�z�ł����F�邾���̉Ƒ��A���������q���v���e�̎v���͋��ɂ��݁A�R���v�Ȃ̐l�ƂȂ���悭�������܂�Ă��ċ����[���ǂ܂��Ă�������B

�@1932�N���܂�̕��͍��N80�A���Ƃ킸�����B���q�͓o�R�𑱂��A���͘V���Ă����B���Ƒ��q�̎c���ꂽ�l���̎��ԁA�܂�ǂ��炪��ɑ��������邩�́u�ܕ��ܕ��v���B���̔䗦�͕��̕����N�X���܂��Ă������A���Ƒ��q�����ꂩ��ǂ̂悤�Ȑl������ނ����u�ܕ��ܕ��v�ɈႢ�Ȃ��B�{���̃^�C�g���͂������炫�Ă���Ƃ����B�����V���Ђɋ߁A�����}�X�R�~�̐��E�ɐg��u���Ă������̐l���N�w�͖��ĂŁA���̎v�l�͗h�邬�Ȃ��B���͕͂��Ղœǂ݈Ղ��A���̖ڂ��猩���R���j���ɐG��A���߂Ĕނ̈̑傳���ĔF�������B���̕��ɂ��Ă��̎q����Ƃ��݂��ݎv���B

�@�R���j���o�R�E�ň�ڂ�����Ă���̂͂��̖��~���ɂ���B�o�R�p�i�X���p��̒�\�������ƁA�����ĕK�v�ȏ�̕��͗v�����Ȃ��Ƃ����B���ɂ͑�R������āA�������y�⒇�Ԃɓ]������o�R�Ƃ����Ȃ��Ȃ����A�R���͂܂��g���܂�����ƒf��u��Ƃ���x�����Ȃ��v�u�����͎����ʼn҂��v�����b�g�[�Ƃ��Ă������A2007�N�A�j�Q�ɒ����́A���Ԃ�e�̎x�������B�p�L�X�^�����{�֔[�߂���R�������Ȏ����ł͘d������Ȃ��������炾�B�����Ē���Ŏv���B�u�����̐g�́i���_�f�E�P�Ɓj�ƁA���Ȏ����œo�R����Ƃ����l���������Ɗт��Ă������A����͎R���ԁA���̗F�l�E�m�l����x���J���p�����B�������R�����x�����ׂɎd���Ȃ��������A�F�̃J���p�͌���ł���A�����ɂ͑傫�ȗ͂�^���Ă��ꂽ�B�F����̎莆�ɂ́��������Ȃ��Ŗ����A�������Ə�����Ă����B�X�|���T�[�́�����ɗ����đf���炵���ʐ^�����Ƃ͈Ⴂ������B�]���Ē���̎ʐ^�ɂ͓��̊ۂ��X�|���T�[�̊����Ȃ��B����͑傫�ȈႢ���v

�@�X�ΔN��̍ȁE���q�������B�u�����o���āA�R�֍s���邨�����������ȏ�K�v�Ȃ��v�Ƒj���N�}�ɏP���ē��@�������ɂ́A�m�l���璸�����������������ꕔ����t���Ă��܂����ʂɂ����ɓڒ����Ȃ��B�葫�̎w�̖w�ǂ����������q�̓^���X�̈����o�����ʃR�[�q�[���J�����Ȃ����A�������P�O�~�ʂ��E���Ȃ��悤�ȗL�l���������A���ł͉ɂ�������Ζ�؍��ɋ��݁A�������z�c�̖Ȃ̑ł������܂őS����l�ł���Ă��܂��B��p���l������V�����z�c�����������オ�肩������Ȃ����A���������Ȃ��Ƃ����B�u���~�̓o�R�Ɓv�R���j�͖��ƂȂ��ǂ��p�[�g�i�[�����̂Ƃ�����B�ނ̓\���N���C�}�[�Ƃ��Ēm���Ă��邪�A������V�c���Y�̕`�����������Y�̂悤�ȎЌ𐫂̂Ȃ����ȒP�ƍs�҂ł͂Ȃ��A��R�̗ǂ����Ԃ������A�F�Ɉ�����Ă���B���������ނ̑f���炵���Ƃ���ł���A�F�Ɉ�ڂ�����Ă���Ƃ���ł�����B

����̂���Ȃ銈��Ɋ��҂��A�S���牞���������Ȃ����B

�@�u�R�ƌk�J�Ё@�@�Q�O�P�P�N�V�����s�v �@ �iAKA�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���̗��ł�AKA����ɂ��鋫�̗��j����T���L���悭�Љ��Ă���B�鋫�T���L�ł͂Ȃ����A�ЂƂlj������Ē��������B

�@�A�����J�Ȃǂ̋ɂ��^���o�����������ĂP�O�N�A�A�t�K�j�X�^���ł͂��܂��ɓ���̍����������e���Ǝ����������v�X�����Ă��邱�Ƃ͐V���ł������m�̂Ƃ���ł��낤�B

�@���̖{�́A�^���o����������������̐�Ђ̒����A�t�K�j�X�^�������̃w���[�g���瓌���̎�s�J�u�[���܂őS�ēk���łT�T�Ԃ����ĉ��f�����I�s�ł���B���҂͕����̃C���N�ŕ����x���Ɍg�������A�A�t�K���̕����x���ɂ����g�C�M���X�̌��O�����ł���A���̃A�t�K�j�X�^���k�����f�̑O�ɂ̓C��������p�L�X�^���E�C���h���o�R���āA�l�p�[���܂łP���L���ɋy�ԕӋ����P�U�P�������ēk�����j���Ă���B

�@����̃��[�g�͓r���̃o�[�~�����������A���E����Y�ꋎ��ꂽ�悤�ȎR���ɓ_�݂���Ӌ����q���Ȃ���A�̖|�M�E�U���ɂ���čr��ʂĂ��R�~���j�e�B�[��l�S�A���X�����̏@���ς�ُ@�h�E�ٕ����Ƃ̊m���⑊�s�E�A����ł���Ђōr�p�����Ӌ��ɕ�炳����Ȃ��l�X�̋ꂵ�݂ƒ��O�A���̌��ʂ������炷�\�͓I�E�s�E�I�u���ȂǁA���ꂼ��̏W���ŕ��������b���W�X�ƌ���Ă���B���̍��́A�����ƈȑO����C����/�p�L�X�^���Ƃ��������ɋ��܂�A�܂��C�X���������E�ƃL���X�g�����E�ɂ����܂�A�X���j�h�ƃV�[�A�h���Η����J��Ԃ��A���ł͂����𗘗p���Ă��������Q�w�c�̖d���Ɉ�����Ă����߂������j������B

�@�A�t�K�j�X�^���Ȃǒ����̍��X�͉�X����͒n��I�ɂ����_�I�ɂ��������ł���A�܂��C�X���[���Ƃ����@����̕ǂ������āA�Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ������ł��邪�A���̖{��ǂݐi�ނ����ɐ��E�ɂ͂��̂悤�ȍl����������l����������̂��Ƒ����́u���������C�v�ɂȂ��Ă��邩�疭�Ȃ��̂��B�d�C�������A�e���r�������A�Z��ł���n�悩��͏o�����Ƃ������A�ʗp����B��̃u�����h�̓C�X�������ƃJ���V�j�R�t�e�Ƃ������̒��ŁA��������̓`���ɐV�������ۓI�����C�f�I���M�[���������h���A��̂���̕��c�̒n�����Z�̒n�ł͂Ȃ��Ȃ����l�X���A���Ƃ��ߌ��h�̊댯�v�z�̐��]�������ʂ��Ƃ��Ă��A�u����v�̖��̊�ɐ����Ńe�����N�������Ƃ��s�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��悤�ȋC�����Ă���B

�@���҂́A�A�t�K�j�X�^���̍r�������I������[����J�̊R�H�A4000m���錵���̐�̎R�Ȃǂ��S�Okm�A�R�T���Ԉ�����x�܂������������B�|�R�O���Ƃ��������̒��œ�������ݔj���ăY�u�G��ɂȂ�����A��̎R�œ������O�ɂȂ�����A�Ђǂ������ƒE���Ǐ�Ŏ��ɂ�������A�����Œn��������������A�^���o���Ɍ�납�猂����ĎE���ꂩ�����肵���B�����Ӌ��t�@���ł͂��邪�A���҂̑����ɂ͋t�������Ă��y�Ȃ��B�ڕ��E�@�������Đ����Ĉ��݂������炢�ł���B

�@���҂̕��e����́A�ƂĂ����̂悤�ȏd�J���Ɋ�����̂ł͂Ȃ��悤�Ɍ����邪�A�������̂悤�ɉߍ��Ń��X�L�[�ȕӋ��k�����s�ɋ�藧�Ă��̂��A����͂��̖{��ǂ�ł���̂��y���݂ɁB

�@�u�������q��A������2010�N4�����A�{��2800�~�v �@ �i�A�����͂��܁`�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�ߔN�A�V��̈������U���́g�R�x�C�ۑ���h���������Ă���ƌ����Ă���B�R�̋C�ۂɊւ���m���́A�����h�~���邽�߂̕s���̑����ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂��B�R�̓V�C�̖{�͊ϓV�]�C���͂��߃S�}���Əo�ł���Ă��邪�A�ŐV�̋C�ۊw�̒m���Ɋ�Â����R�̋C�ۂ���̓I�ɋL�q����Ă�����̂͏��Ȃ��BNHK�̂��V�C�L���X�^�[�ŗL���ł��������R�v�i���́u�R�x�C�ۓ���v�i2006�N�A�R�ƌk�J�Њ��j���炢�Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B

�@����͍ŋߊ��s���ꂽ���F���V���u�R�x�C�ۑ�S�v���Љ�����B

���҂͎R�x�C�ۂɐ[�����w�����C�ۗ\��m�ŁA�����݂̂Ȃ炸�C�O�̎R�̓V�C�\��ł��]���������B���Ҏ��g�������݂̂Ȃ炸�C�O�o�R�ɂ��L�x�Ȍo�������N���C�}�[�ł��邩��A�R�̋C�ۂɊւ���L�q�ɂ͐�����������B�܂��A�]���̂��̎�̖{�ɂ͖����������w�V�C�}�̗��p���@�A�C�ۉq���摜�̌����Ȃǂ��ڏq����Ă���B���ɎR�̓V�C�\��ɂ͌������Ȃ����w�C�ۂ̉���͋M�d�ł��낤�B���グ���Ă���R�x�͖k�C�������B�܂Œn��ʂɑS�����J�o�[����Ă���B�܂��A�V�[�Y���ʂ̓V��̈ڂ�ς��₻�̓����ɂ��Ă��ڏq����Ă���B���̓V�C���ς��̂��Ȃǂ̋C�ۂ̖{���ɂ��Ă��A�����̐}�ł��g���ĕ�����₷���������Ă���̂ŁA�C�ۂ̑f�l�ɂ��ǂ݂₷���B

�T�v�ł͂��邪�C�O�̎R�x�C�ۂ̓������q�}�����A�A���v�X�A�A���f�X���Ȃǂ��L�ڂ���Ă���̂ŁA�C�O�o�R�ɍs�������͏o���O�ɖڂ�ʂ��Ă������ƎQ�l�ɂȂ낤�B

�����A���{�̑S�Ă̒n��̃��[�J���C�ۂɐ��ʂ��Ă���C�ۗ\��m�͂��Ȃ��̂ŁA���ۂ̎R�s�ɓ������ẮA���̒n��̒n���C�ۑ�̗\�����\����C�ۏ���V�C�\��ƕ��p����邱�Ƃ��]�܂����B

�R�ƌk�J�ЁA2011�N6�����A�{��2,200�~ �@ �i�A�����͂��܁`�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

���̒��ɂ͐������c��������̂����A�A�[�����E�����X�g�������Ƃ�ł��Ȃ��������c�ł���B

�@�Q�V�A�`���D���̃A�[�����̓��^�B�̃u���[�W�����E�L���j�I���ɒP�Ƃŋ��J�T���ɒ��풆�A����đ��ɘr�����܂�J��ň���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���Ƃ��E�o����Ǝ茳�̃J���r�i�ƃe�[�v�V�������Q����g���A����܂ʼn��x���Ă����~���P�����v���o���A���Ă�m�b�ƌo���������ĒE�o�����݂�̂����A���̓r�N�Ƃ����Ȃ��B�����܂��P���Q���Ɗ����A�Ɍ���Ԃ̒��A�����̏��ւ����݂Ȃ�������Ƃ��T���ԑς����������̂́A��]�̒�Ő��ɃA�[�����́����f������B

�@�Ђ��Ђ��Ɣ����Ă���I���̎����A�Ȃ����ׂ��Ȃ��A�����҂��Ă���̂́A�������܂�Ȃ��B�s���Ɉڂ�A���̊댯�ɗ��������������A�l�͑I�ԁB�~�����̗���\���O���A����ȕӋ��ɗ���҂͊��ҏo���Ȃ��ȏ�~�o��҂��Ă��鎖�͏o���Ȃ��B�u�I���͐��������A�����邼�A���ׂ̈ɂ͂������ꂵ���Ȃ��̂��v�Ɓ����f�������̂��A����E�r��ؒf���鎖�������B�m���ɂ���ȊO�Ɏc���ꂽ���͂Ȃ��������낤�B

�����r�����܂�Ă��܂��A����Ȃ�����Ńm�R�M���Ŕ҂��悤�Ƀi�C�t�̐n�����̕��Ɉ����Ȃ���A���P�O�Z���`�قǂ̂Ƃ���ɑ傫�Ȍ��������D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D

����͂Q�O�O�R�N�S���ɋN�������b�ł���A���҂����A�[�����͈��A�����J�̃q�[���[�ƂȂ����B�E���A�E�C�A�^�t�K�C�A�q�[���[�A��m�A�����I�p�Y�A�N�[���A�o�b�h�A�X�i�������c�j�ȂǂƁA�ō����̎^���Ō}����ꂽ�Ƃ����B��]�I�ȏ̒��ł��A�����Ă�����߂Ȃ��Ƃ�����҂̒��ɁA�A�����J�̃t�����e�B�A���_���d�ˍ��킳��A�������Ă̂ɈႢ�Ȃ��B

�����Đ��ɂ��ꂪ�f��ƂȂ����B�薼�́u�P�Q�V���ԁv�B���͑����ςɍs�����B���ꂪ��

�ǂ������̂��B�A�[�������������W�F�[���Y�E�t�����R�Ƃ������҂����ɂ����B�A�J�f�~�[�܂̎剉�j�D�܂ɂ��m�~�l�[�g���ꂽ�Ƃ����̂����A���邢�L�����N�^�[�����Ƃ��u�₩�������B

�@���̂ɑ����O�A�r�����J�̓����Œm�肠�����Ⴂ�����Q�l�~�[�K���ƃN���X�e�B�Ƃ̌�V���o�b�N�ɗ����y���ȉ��y�ɏ���āA���Y�~�J���őA�܂����قǂɖ��͓I���B

�@�J���r�i��V�������Q���g�����E�o�@���N���C�~���O��g�ɂ͑�ϋ����[�����̂�����A���K���Ȃ���Ǝv�������̂��B

�@���ςĂ���ǂނ������邢�́��ǂ�ł���ς邩���A����͌���Ɖf�����鎞�A�����b��ɂȂ邪�A���̍�i�͒f�R���ςĂ���ǂނׂ������Ǝv���B

�@���E�߂ł��B

���w�فi�Q�O�O�T�D�U���s�j�@�@�@�@�@�@�iAKA�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@

�[�c�v��́u���{�S���R�v���㈲������A�}���Ƀq�}�����ƃV���N���[�h�ɂ��̊S���X���A�ˑ�Ȏ������W�߁A���X�ƒ���\���Ă������B���̎����T���͐��܂������̂ŁA�q�}�����ƒ����A�W�A�Ɋւ������A��𓊂��ł��ĒNj��̎���ɂ߂Ȃ������ƕ]�_�Ƃ̋ߓ��M�s���͉�ڂ��Ă���B�����x�ŋ}��������A�Ԃ��Ȃ����ď��a49�N�����V���Ђ��犧�s���ꂽ�u�[�c�v��E�R�̕��w�S�W�E�S12���v�́A�q�}�����̍����V���N���[�h�ɂ��Ē��ׂ������͐^����Ɏ�ɂ���킪���Ǐ����B���ł���11���u�����A�W�A�T���j�v�́A�A���L�T���_�[�剤����n�܂��āA�O���@�t�����A�}���R�|�[���A�w�f�B���A��J�T�����������A�W�A�̒T���ƒB�̐l���Q����T��ۂ́A�킪��������Ƃ��ďd�Ă���B�@�@�N�����m�钘���Ȕޓ��̒��ňِF�ȑ��݂Ȃ̂́A�C���h�l�̃L���^�b�v���B�ނ͓ǂݏ������o���Ȃ����w�Ȍ��n�l�ł��������A�����قǂɋL���͂��ǂ��A�ނ��L����H��Ȃ����������̂�Z�߂��n�}�́A���̌�Ȗ��Ȓ����̌��ʂ܂��������m�ł����������ؖ����ꎯ�҂����������Ƃ����B���n�J�C���X�����Ƃ���c�@���|��̓`�x�b�g�����𐼂��瓌�ɗ��ꂽ��A�q�}�����R���̓��[�Ɉʒu����i���`���o�����i7782���j�ƃM�����y���i7294���j�Ƃ�������ɋ��܂ꂽ���J���ŋt�t���^�ɑ傫���~�ʂ�`���A���̗�����ɐ����ăq�}���������f���A���x�̓u���}�v�g����ƂȂ萼�֗���x���K���p�ɒ����ł���B

�@���̃c�@���|��ƃu���}�v�g���삪����̐�ł��邩�ǂ����́A�����ԋ^��Ƃ���Ă������A�����ł���Əؖ������̂��L���^�b�v�������B�ނ̓c�@���{��̏㗬����500�{�̊ۑ��𓊂�����A�A�b�T���܂ŗ���邩�ǂ����Ƃ�����d�������A�Ȃ̖�ڂ��ʂ�������S�N�̍Ό����o�ďo���n�̃_�[�W�����ɋA�蒅���̂����A���̔g�p�ɔ�`���k�͂܂�ʼnf��⏬���̐��E�̂悤�ɖʔ����B���A�[�c�͂��̌�̎��͉�������Ă��炸�A���͉Ǖ��ɂ��Ă��̌��͂�������ł��d�����ɂȂ��Ă������̂Ǝv���Ă����̂����A���͂��̑����������I�܂Ŏ����z����Ă����̂��B20���I�ɓ���L���^�b�v�̕�������Ȍ��̑�����߂āA�����̒T���Ƃ��c�@���{��̐[�����J�ɒ����̂́A���ǂɑj�܂�܂��N�����j�����҂��Ȃ��A��5�}�C���Ƃ��ē䂪�c���ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă����Ƃ����B����c��w�̒T�����ɑ����Ă������҂͉䂱���A��5�}�C���𖾂炩�ɂ���Ɗw������̒�@�s���܂߁A�O�x���킵���ɒN�������������Ȃ������̋Ƃɐ�������B�Z�����M�ɑj�܂�,�q����_�j���̓Œ��ɑS�g������A�}�s�ȊR�����x���������~���A���������芦�g�Ɍ�����ꂽ��Ƒ���O�ɂ܂Ŏ���Ȃ���P�ƂŒ��ނ��̎��O�͂ǂ����琶�܂��̂��낤�B�Ζ���̒����V���Ђ�ސE���Ă܂łǂ����Ă����܂ł��̂��H�}�l�͂��������ꂩ���邾�������A�Ȃ̖��ƒT���S�ɏ[�������������N�̑��݂͊������B���{�����͉p�������Ăɔ�ׂĎ�҂̒T����`���ɑ��ė₽���ƌ����Ă��邪�A���m�̓y�n�ɒ��킷�邻�̗E�����ɔ���𑗂肽���B����ɂ��Ă�����c�̒T�����̓X�S�C�B�D�˗^��A���ؐ����A����G�V�Ƒ��X�����y�B�ɑ��������ɂ܂��X�S�C���c���o�Ă������̂��B

����F�`�x�b�g�A���E�ő�̃c�A���{�[���J�ɒ��ށ@�@�W�p�Ёi2010�D10���s�j�@�i���V�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�C�M���X��V�A�̒T���Ƃɐ�삯�āA�T�n����(�����j�����ł��鎖 ��˂��~�߂����{�l�A�k���T���Ƃ̊ԋ{�ё��͂����ƌ�������Ă����B �@�I�����_�ɋA�������V�[�{���g�ɂ���ă��[���b�p�ɏЉ�ꂽ�ё���

�n�}�͋����������Č}�����A�T�n�����Ƒ嗤���u�Ă�C���͌h�ӂ����߂� �ԋ{�C���Ɩ��t����ꂽ�Ƃ����B �@���������A�ԋ{�C���Ƃ������͐��E�n�}�������������A�ё��̖����Y��

�����悤�Ƃ��Ă���B�C����������200�N�A���҂͗ё��̑��Ղ�H��A ���̋Ɛт����ߒ������Ǝ��݂ĒP�g�����̒n�ɏ�荞�ށB �ё��̗����M��ɐs�������ɂ܂���̂��������A�����̗�������ɗ���

��ςȗ��ƂȂ��Ă��܂��̂������B �@�����̃T�n�����ł̓z�e������ߏo����A�}�C�i�X20���x�̉��O�Ńu�� �u���k���Ȃ���閾��������n���ƂȂ�A�V�x���A�ł̓G���W���g���u��

���A�K�\��������ŃA���[�����Y������n���ɂȂ�����ƁA�U�X�� �ڂɉ�̂����A���҂͍����Ȃ��B�����Œ��߂Ă͒j��������Ƃ���� �撣���ėё��̈̋Ƃɋ߂Â����Ɗ撣��̂��B

�{�����ގ��̊ԋ{�ё����ɔ�ׂĖʔ����̂́A���҂������̒T���Ƃł����� �Ȃ�[��������ׂɁA�����ɗё��̑��Ղ��������g�ŒH��A���̍����g�� �����đ̌����A���̑̌����ӂ܂��ėё��̎����ɔ����Ă���Ƃ��낾�낤�B

�@���ǂ����Ă���Ȃɂ��Ă܂ł��́H���Ɩ}�l�͎v���Ă��܂��̂����A����� �{���d�グ��ɂ́A���̈ʂ̊撣�肪�Ȃ��Ɩ{�Ȃǂ܂Ƃ߂��Ȃ��Ƃ�����

�Ȃ̂�������Ȃ��B�������Ⴄ�Ƃ��������낤�B�r��肾�����̍s���h������ �Ƃ��č�������ڂ��Ă��������Ǝv���B

�����V���A2008�N11�����A�X�Q�S�~�B�@�i���V�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@����w�̐A�т������R���͈Â��ĉA�C�Œ��⓮�������Ȃ����A�����Ă��Ă�����Ɋy�����Ȃ��Ƃ����o�������ꂽ���X�������Ǝv���B�O��ӂ�̍r�ꂽ�^���Âȑ��ёт��Ԃɉ��鎞�Ȃǂ́A�����يE�ɕ��ꍞ�悤�ŗH��o�v�̋��|�ɐS�m��������������ɂȂ�͎̂������ł͂���܂��B�@ �@�{���́A�`�x�b�g�̃i���i�j��E���������o�R���̑��������߂��o�R�Ƃł�����A�u���R�v�̖��t�e�ł�����X�ѐ��Ԋw�ҁi���喼�_�����j����X�S�ɂ��āA�X�тƐl�E��E�R�Ȃǂ̊ւ��ɂ��Ă���܂łɔ��\���Ă����u�G���v����A��ʓǎ҂ɂ�������Ղ����̂�I��ʼn��l���q�B������ɓZ�߂����̂ł���B�X�т◢�R�̌��p�E������E��ĕ��A�ыƂ̎��ԂƐX�эs���Ɋւ�����_�A���R�ی�ƐX�сA�X�ѕ���ƍЊQ�����Ȃǂ���ȓ��e�ł���B���Ҏ��g�́u�G���v�ƌ����Ă��邪�A�Ȃ��Ȃ��ǂ������D�~���[���B

�@���҂͌������������Ă������w�҂ł͂Ȃ��A�ыƂ̌���o���ɗ��ł����ꂽ�m���ł��邩��A���̂悤�ȑf�l�ɂ�������Ղ��B�A�т�F���̂Ŕj�ꂽ�X�т̕����ɂ́A�l�H���тł͂Ȃ����R�ɔC�����V�R�X�V���x�X�g�ł���Ƃ����l������A�ŋ߂̓C�m�V�V��N�}��V�J�����ɍ~��Ă��ďb�ɂ���Q�����o���Ă���̂́A���Ă͐l�Əb���������A�����艺�ɂ͏b�͌���Ȃ������u���R�v���l�Ɍ�������čr��Ă������Ƃ�����ł���Ƃ����ӌ��Ȃǂɂ̓i���z�h�Ɣ[���������邱�Ƃ������B

�R�Ȃ��܁E�V���E�X����ɂ́A�X�ъW�̃{�����e�B�A�[�⎩�R�ی�ɊS���������X�������ƕ����Ă���B�o�R�ɒ��ڊW����{�ł͂Ȃ����A���҂̐����i�Q�O�O�X�N�P�P�����A���N�X�V�j���@�ɁA�����ɏЉ�鏊�Ȃł���B�����B

�i�J�j�V���o�ŁA�Q�O�O�U�N���A�Q�O�O�O�~�B�@�i�A�����͂��܁`�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@

1992�N4���A��l�̗L�\�ȐN���A���X�J�̍r��֕�������A�S�����㎀�̂ƂȂ��Ĕ������ꂽ�B�Ȃ��ނ́A�A���X�J�̍r��Ŏ��ȂȂ���Ȃ�Ȃ������̂��B��҂̖��̓N���X�E�}�b�J���h���X�B�o�[�W�j�A�B�̗T���ȉƒ�ʼn��s���R�Ȃ��߂����A�D�G�Ȑ��тő�w�𑲋Ƃ��A�b�܂ꂽ���Ɉ炿���������]����Ă����N���������ˑR�Ƒ��ɂ��N�ɂ��s������������S�Ă𓊂��ł��ė��ɏo��B����Ă����Ԃ��̂āA�c���Ă����킸���Ȏ������ŔR�₵�A���ꕶ�ƂȂ��ăq�b�`�n�C�N���n�߂��N���X�́A�A�����J������Q������A��n���^���Ă������̂����Ő����Ă������Ƥ���Ă��k�̑�n�֑��ݓ���Ă����B�킸���ȕĂƂP���̏e������������ŁE�E�E�E�B

���̂Ȃ̂��E�E�E�H�@�ǂ����Ă����܂Ŏ�����ǂ��l�߂˂Ȃ�Ȃ��̂��E�E�E�H

�����������E��]�҂��x�m�̎��C�֜f�r�����ނ悤�ɂ��āA�A���X�J�ɗ���Ă������킯�ł͂Ȃ��B����̓N���X�ɂƂ��Đ�����ׂɕK�v�Ȏ��������̂��B���̐扽�\�N�������čs���˂Ȃ�Ȃ������Ɋ�]�����������ׁA�����ɐ����ɐ�����ׁA�I���ł���A�܂������ʂ��ƂɂȂ�Ȃ�Ă����������l�������͂Ȃ������̂����E�E�E�E�E�E�B

��҂̃W�����E�N���J���[�͓o�R�Ƃ����A�m���t�B�N�V�������C�^�[�Ƃ��Ă��������A

1996�N�̃G�x���X�g���ۓo�R���̑�ʑ���i���{�l�E��g�N�q�����܂܂��j���ɤ����ɋ����킹�A���̎��̋L�^�X�����܂Ƃ߂��u��ցv�Ƃ��������ł��悭�m���Ă���B�{�������M����ɓ����蒘�҂͎�l���N���X�̑��Ղ����C�悭�H��A���Ԃ������ăN���X���o������l�X��T�������A�ނ炩��M�d�ȏ،��āA���̐����l��ʂ��ĐN�̖��͂������ƕ`���o�����ɐ��������Ă���B������Ⴂ���A�A���X�J����Q�����o���̂��钘�҂̃N���X�֊�፷���͂����܂ł��������B

��������N�͂����B���E�̂��������Ńo�b�N�p�b�N��Ť���܂܂Ɉ�l�����y����ł����҂ɏo��B�Ⴂ���ɂ���`���͂��̌�̐l���Ƀv���X�ɂȂ鎖�͂����Ă��A�����ă}�C�i�X�ɂȂ鎖�͂Ȃ������B�댯�Ɨׂ荇�킹�̈�l����ʂ��Ċw�Ԏ��͑����A�����������傫����������ɈႢ�Ȃ��B��҂�A�Ƃ藷�ɏo�ł�I�I�@

����͍�N�f�扻����A�n���E�b�h�����Ă̐��i�o�D�V���[���E�y�����ē����u�C���g�D�E�U�E���C���h�v�͍D�]�������B�u�~�X�e�B�b�N�E���o�[�v�łQ�O�O�R�N�A�J�f�~�[�剉�j�D�܂���܂������͔h�o�D�V���[���E�y���͊ēƂ��Ă���}�Ȃ��̂ł��鎖���ؖ������ƌ�����B�N���X�̍s���͖}�l�ɂ͗���������̂����邪�A�ϋq�͂��̔������f���ɖڂ��䂫�����邾�낤�B�f��������߂ł��B�@�W�p�ЁA�Q�O�O�O�~�@�@�@

(�ԋS)

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

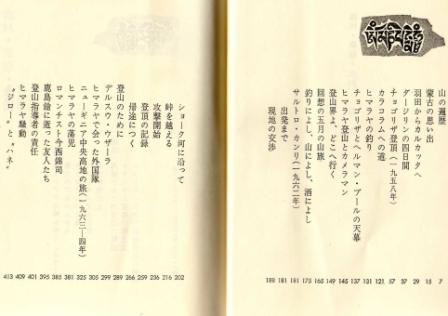

���N�O�A�G�x���X�g���o���T�O���N�L�O�s�����n���l�p�[���͂��ߐ��E�e�n�ōs���A�܂����o���҂ł���q�����[����N�v���ē��{�ł��Ǔ��s���Ȃǂ��Â���A���܂�R�x�E�ł̓q�}������ڂ�����ł���B�ߔN�̒n���K�͉��g���ɂ��q�}�����X�͂̕����@�ɂ��S�������B

�@�Â��{�ł͂��邪�A�����̃q�}�����������ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������A�u���������v���嗬�̌����̃q�}�����o�R�Ɣ�ׂ�̂����������ł��낤�B

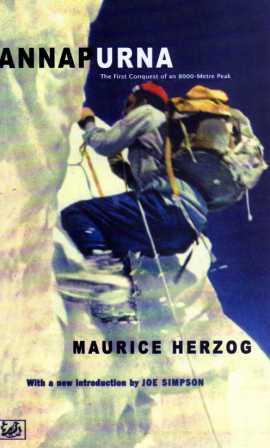

�@�q�}�����̓o���j��R�����ƁA�T�W�N�O�q�}�����̂W�炍�j�㏉�߂ēo������A�����q�}�������E�I�����s�b�N������}���邱�ƂƂȂ����B�P�X�T�O�N�̂��Ƃł���B�l�ނōŏ��ɂW�炍��̓o���ɐ��������̂��t�����X���ŁA���̖{�̒��҃��[���X�E�G���]�[�N�͂��̑����ł������B���߂Đl�ނ̓o�����������W�炍��̓q�}�����������ނ���A���i�v���i�T��i�W�O�V�W���j�ł���B���݂ɁA����ɐ旧���ƂR�O�N�A���Ђ��������C�M���X�͉�����G�x���X�g�ɉ�������h�����Ă������A���������̂̓A���i�v���i���o���ɒx��邱�ƂR�N��̂���ƂP�X�T�R�N�̂��Ƃł������B�A���A�v���i��Ƃ��āA���̌�̐��N�ԂɃq�}�����̃W���C�A���g�i����eight

thousanders 14���j�͎��X�ɏ��o������Ă������B���{���̑s���A�}�i�X�����o���i8125m�j���������̂��Ƃł������B

�@���̓��{���̃}�i�X�����������͍��������Ă̑�j���[�X�ɂȂ����B�����̐V���i�X�|���T�[�ł����������V���j��R�����Č���ƁA��P�ʂ��S�Ă��̃j���[�X�Ŗ��߂��Ă���B�s���̍��Ђ���������C�x���g�ł������̂ł��낤�B�������͊m�����w���ł������B�����̏o���������j���[�X�ɂȂ炸�A���Ƃ��A�����J�̑哝�̂��ˎE���ꂽ�Ƃ��Ă����O�̏o�����ɂ͑S���S�������Ȃ����������̑��c�ɂł��A���w�Z�̍Z��������ł��̑s���̘b�����ĕ����������Ƃ��o���Ă���B���̎R�ւ̊J��̒��ڂ̓��@�͈����́w�X�ǁx�ł��邪�A���̃}�i�X���̘b��������͗^���Ă���ł��낤�B�ܘ_�A���i�v���i�̂��ƂȂ��͒m��R���Ȃ������B

�@���̖{�́A�l�ޏ��̂W�炍��̓o���ɐ����A���r�ȓ������Ȃ�������҂����o���̋L�^�ł���B���҃G���]�[�N�͓����̎��Â̂��߃p���̕a�@�ɖ߂��ĂW��ɂ킽���Ď�p�����B���̕a�@�Ńt�����X��Ō��q�������̂��p��ɖ|�ďo�ł��ꂽ�̂����̖{�ł���B�ނ͂��̌�A�R�ɕ��A���ׂ����n�r�����d�˂����ʂ������A���E�ɓ]�g���č�����b��V�����j�[�s���߂��B�]���Ă��̖{�͒����ł͂��邪�A�ނ̎R�ɑ���⌾�̂悤�Ȃ��̂ł��낤���B��ɋߓ����̖���u������A���A�v���i�v�œ��{�ł��L���ɂȂ����B�����ǂ�ł݂����A���{�̎R�ł����q�[�q�[�����Ă����̂ł��邩��A���̂悤�Ȑ��܂����q�}�����Ȃǂ͖��̂܂����ŃC�}�C�`�������������������A�����͊C�O�̎R�ɂ��o�肽�����̂Ɠ����C�������������B

�@��N�A�J�g�}���Y�̖{���̕Ћ��ŋ�X���̖{���������B�艿���P�O.00�̖{���͂��S�O�O���s�[�i��600�~�j�Ŕ����Ă����̂Ŏv�킸�����Ă��܂����B���̂悤�Ȗ��40�N�Ԃ�ɓǂݒ����Ă݂��B�ŏ��̏o�ł�1951�N�ł��邪�A���̃J�g�}���Y�Ŏd���ꂽ�{��10�N�قǑO�̐V���łŃW���[�E�V���v�\���̏����t���Ă���B

�@�V���łɂ��Ă͂��ꂪ�C�M���X�ŏo�ł��ꂽ�{�ł���̂��Ƌ^���悤�ȁA������������ɂ߂Ă��e���ŁA���R�Ȃ���}������Ă���ʐ^���ÐF���R������̂ł��邪�A���ꂪ�������Ĕ����I�O�̖{�̕����f�i�Ƃ�����B�����ŕ����Ȃ��Ȃ����G���]�[�N���V�F���p���w�����Ĕ��o���Ă���ʐ^�����t�������Ă��ĒɁX�����B

�@�����͑�T�L�����v�����̏�ʁB���V���i���ƂQ�l�Ő��E���W,�O�V�Wm��̓o���͉ʂ��������A�A�r�葫��җ�ȓ����ɂ���A���܂��ɃN���o�X�ɗ����������ɗ����ꂽ�肵�Ď�����f�r���Ȃ������J���ĉ��R�B�G���]�[�O�͉��x�������o�債���ƋL���Ă���B�p�[�e�B�[�̃����o�[��V�F���p�̌��g�I�ȉ��������I�ł���B�q�}�����W�O�O�O�����o�R�́A���ł����_�f�{���x������I�ɂȂ�A������^�N�e�B�b�N�X���i�i�̐i�������Ă��邪�A�T�O�N�O�̑e���ȑ����ł悭������ȏ���o�������̂Ɗ��S��������B

�@�����̌��ǂŎR����߂���Ȃ��������҂́A�I�͂́gThere are Other Annapurnas�h�Ŗ{�������̕��͂Œ��߂������Ă���B�ܒ~���錾�t�ł͂Ȃ����B

�gAnnapurna,to which we had gone empty-handed,was a treasure on which we should

live the rest of our days.With this realization we turn the page:a new life

begins. There are other Annapurnas in the lives of men.�h

�@�i�A���A�v���i�A���̕�V�����߂��s�����A���A�v���i�������B�̐��U�̎c������ł���B����ɂ���ĐV�����l���̈�ł��n�܂�B�l�Ԃ̐����ɂ́A�ق��̃A���i�v���i�����낤�j�B�@�P�X�X�V�A�o�������������ŁB

�@�@�M��͋ߓ�����w������A���i�v���i�`�ŏ���8�烁�[�g�����o���x

�@�@�@�@�i���}�P�C�E�N���V�b�N�X�j1890�~�A���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�R�Ɋւ���{�ł͂Ȃ��̂ł�����ƍ���S�n�������̂ł͂��邪�A���҂͂����ē��{�R�x�E�����[�h������l�ł��������Ƃ��犸���Čf�ڂ����Ē������B���x�h�O�Y�Ƃ����A�u��ɉz�~�L�v�Œm��ꂽ�����Ɋϑ��z�~�����ł��邪�A�R�̐��E�ł������юi�Ƌ��ɋ��s��w�̎R�ƒT���̊�b��z���A�������E�J�����������A�`���������}�o�R�������������߂��A���s�j�X�g�ł��������B���嗝�w���̊w���ł��������A���_���������u���_�����H�ɉ��p���Đl�ނ̕����ɖ𗧂Ă����v�ƋZ�p�҂ւ̓���I�сA���ł⌴���A���q�͑D�J�����ƒc�ɓ]�i�A���{��Ƃ̋Z�p�J����Y�Ǘ��̔��W�ɐs�͂��āA�i���Ǘ��̃m�[�x���܂ƌ�����f�~���O�܂���܁A���q�͑D�u�ނv�����̗����҂ł��������B

�@�{���͕���Ɂu���̂Â�����ɂ߂�p�v�Ƃ���悤�ɁA���҂̒��N�̌o������ɁA���m��n��o���Z�p�҂̓N�w�ƐS�\�����P�T�P���ɓZ�߂����̂ŁA�u�Z�p�v�̌��ɂȂ��Ă��鎩�R�Ƃ͉����A�u�Z�p�v�̌��߂₠��ׂ��p�A�n�����͂ǂ̂悤�ɂ��ė{����̂��A�Z�p�J���̂��߂̑g�D�̂�����Ȃǂ҂��g�D�����q�}�������������ɉz�~���Ȃǂ̎�����������Ղɏq�ׂ����̂ł���B�i���Ǘ��Ȃǂ̐�啪�������o�����A��ʂ̓ǎ҂ɂ��i���z�h�����Ɣ[����������{�ł���B���҂͏�����������@�B�����肪�D���ŁA���ꂪ�����āu�Z�p�v�̓��ɐi�ނ��ƂɂȂ����ƌ���Ă���B�����̓o�R�̑������S�Ď����B�Ō����E���삵���Ƃ����i�����͎��삷�邵���Ȃ��������Ƃ������ł��邪�E�E�E�j�B��ɂł́A�ˊO�̃h�����ʂ��甭�d�@��������d���̗A���p�C�v��X�ō������A�E���������ԁE�Ԏ��̃i�b�g��X�ō�����肵���������B

�@�{���̒I�ɂ͊e��K�C�h�u�b�N��m�E�n�E�{���������ƕ��сA�o�R�p��X�ɍs���Α喇���}��Ȃ���Γ����瑫�܂Ńs�J�s�J�̃u�����h�����ő������ς��̓o�R�҂ɕϐg�ł��邵�A���ۂ̓o�R�̓c�A�[��Ђɐ\���߂Α����u�o�R�T�[�r�X�E�I�[���C�������p�b�N�v�꒚�o���オ��Ƃ��������A�R�̌����ɂ��Ă��A�����ɂ��Ă��A�p�[�e�B�[�̕Ґ��E�s���ɂ��Ă��A�o�R�Ƃ͉����Ƃ������_�ɗ����Ԃ��čl���Č���̂������Ȃ��낤�B�{���͂��̂悤�ȋ@���^���Ă����̂ŁA����ǂ��I�X�X���������B

�@�@�@�������Ɂ@�Q�O�O�W�N�P�����@�{�̂U�S�O�~�@�@�@�@�@�@�@�i�A�����͂��܁`�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

9��17���́@���������œo�R�ƎR���j���F�ɏP���遄�̃j���[�X�ɂ͋������B����߂����W���M���O���Ɏq�A��̌F�Ɣ����킹�ƂȂ�A�E�r�������܂�@�̖D���Ȃ�90�j���D������䂾�����Ƃ����B�R���t�@���Ƃ��ĂƂ肠�����͖��ɕʏ�Ȃ��ƕ����ăz�b�Ƃ������̂����A�{�l����̏���荡��̃N���C�~���O�ɊW����E�r�̌��ǂ̕����C�ɂ��Ă���ƕ����āA�����ɂ��ނ炵���Ȃ��Ǝv�������̂��B

�@�{����2008�N1��7���������ꂽ�m�g�j�X�y�V�����u�v�w�Œ�����̑��ǁv���܂Ƃ߂��ԑg��ދL�ł���B�k��70�x52���A����̖k�Ɍ��O���[�������h�����̖��l���ɂ���W����1300���̖����̑��ǂɕv�w�Œ��݁A�����ɐ����������̗l�q�̓e���r�ł������������̂����A�{���̓nj㊴�����ɑu�₩���B���M��������`�v���͔ԑg�̒S���f�B���N�^�[�Ƃ��Ē����ɓn��v�Ȃɓ��s��ނ��A�ނ�̓��퐶������ٔ������N���C�~���O�̏�ʂɎ���܂ōו��ɓn���Ă��̖��͂������Ղ�Ɠ`���Ă���A�ǂݐi�ނɂꂱ�̓�l�͖{���ɂ��������̂����v�w���Ȃ��Ƃ����v�������������̂������B

�@���݂̓o�R�E�ɂ����ĎR���v�w���N�������ڂ�����鑶�݂ł��鎖�͖��l�̔F�߂鏊�ł͂Ȃ����Ǝv���B2002�N���E��15�ʂ̍���q�}�����E�M���`�����J���i7952���j���R���ɐ���ɏP����Ղ̐��҂��ʂ������R���j�́A�����ɂ�藼�苤��w�Ə��w�������A�E��̒��w�������Ă��邾���łȂ��A�E����5�{�̎w�S�Ď����Ă���B�Ȃ̖��q�͂����Ɛ����B���葫���킹��18�{�̎w��ؒf���Ă���A���͂��v�낤�ɂ�����Ȃ��̂ň��͂̌v���͏o���Ȃ��B����ȏɂ���Ȃ���A���Ǝ�`��r�����X�g�C�b�N�ȃN���C�~���O�N�w����������A���̃��C�t�X�^�C���ɐ[����������̂����邪�䂦�Ɉ�ڂ�����Ă���̂��B

�@�ނ�̓X�|���T�[�����A�}�X�R�~�ɑ�X�I�Ɏ��グ���鎖���D�܂Ȃ��B�X�|���T�[��}�X�R�~�̐�����A�����ƈ����ւ��ɁA���̐Â��ȕ�炵��������̂��C���Ȃ̂��Ƃ����B�X�|���T�[�����}�킸�}�X�R�~���ő���ɗ��p���Ĕh��ȃp�[�t�H�[�}���X�Řb����Ƃ������Ƃ͑ɂɂ���Ƃ�����B�ǂ��炪�����Ƃ����̂ł͂Ȃ����A�R���̑����͎R���̐������ɔ���𑗂�̂��B

�@�ނ̔N���́A�u����G���̌��e���A�{�̈�œ���300���~���x�ł���炵���B�Ȃ̖��q�͉ƒ�؉����k���A��ؗނ͖w�ǎ�����1�����̐H���2�l���킹�Ă�2���~���炸�ōςނƂ����B���q�͌����B�u�R�ɍs�����Ɋւ��ẮA�����������邯�ǁA�ق��̎��͂ǂ��ł������ł��v�B���Ȃ��J��ŁA����10���~�������Ă�����̂ŁA�C�O�����̒������������ĔP�o���Ă���B�����A�����ƃK�c�K�c���Ȃ��A���̂܂����͋��������A�����������͌��K��˂ƒɐɎv���B����ɂ��Ă�����A���������ɑ����Ă��Ă����N�ȃN���C�~���O���o���Ȃ��}�l����䂪�g�̂Ȃ�Ƃ��e���Ȏ��ł��邱�Ƃ��B�@���A�M���`�����J������̏ڍׂɂ��Ă͑�؍k���Y�́u���v�i�V���Ёj���A�`���[�E�I���[�i8201m�j�쐼�ǁAK2�i8611m�j��쓌���u���P�Ɩ��_�f���o���̋L�^��ł����Đ��E�ŋ��̃N���C�}�[�ƌĂ�Ă������̎R���j�ɂ��ẮA�ێR�����́u�\���v�i�R�ƌk�J�Ёj�ǂ��鎖�������߂������B

�@�@�@�@���{�����o�ŋ���@�@�@1600�~�@�@2008�N1�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ԋS�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@���ɎR�x���̂��ނɂ������̂͐������B�����̑����͊C�O�����̂��̂ł�������A����ȍu�K��̂��̂������肷�邱�Ƃ������B�܂������łȂ��Ă��h�L�������^���[�̂悤�Ȏ�ނ𒆐S�ɂ������̂��ŋ߂̓V���[�Y�ŏo�Ă����肷��B���̖{�͂����Ƃ͈Ⴄ�����R�x���I�̒��ŕ����Ă���B����͏a�����A���ɏd�݂�����������������Ȃ��B

�@���҂͒O���Y��F�T�ɂĒė��B��R�s�̃T�u���[�_�Ƃ��ăg�b�v���s���Ă��鎞�������B�����́E�E�v��������߂͓��ɂȂ��Ƃ����B�����������̂��Ƃ������Ă���B���������ɂ́u�����s���Ă������[�_�[�Ƃ̓o����A�݂�Ȃ̍s�����̊m�F�v�����Ȃ��������ƁA�u�������荞�܂��悤�ɑ�ɂƂ���Ă��܂����v�Ƃ����B

�@���̂����͂���ȂƂ��ɋN���邱�Ƃ������̂�������Ȃ��B�P���ȓ��łӂƁA�l�������悬�鎞�A�y�������E�E�B�����A�ׂɎ��̂Ƃ��������͓����l�Ԃ̂悤�ɍ����Ă���B���O���Ă̔��o�B�R�x���̂ɂ����ĊO�������ꍇ�A����ׂ��͊����ǂł���B���݊����ǂ̗P�\�����͂��Ƃ��邲�ƂɎ��������̂����R���ԂƂ��A�U���ԂƂ���t�ɂ���ē������Ⴄ�����ȏɂȂ��Ă���悤���B���ʂȂǏ����ɂ��̂��낤���B�ė�����~���Z���^�[�܂ł䂤�ɂP�V���ԁB�M�҂̖��키��ɂ͂��̎��Ԃ����łȂ��A���̌サ���������ǂƂ̓��������ė�����ؒf���邩�Ƃ����̂Ȃ��ň��~�̖]�݂��������u�G���Ɏc�������N��������r�������x�藣���Ă��̊Ԃ������Ă����v�C���U���t�@�̎{�p�̊Ԃ������Ă��̌�̃��n�r���Ɏ����Ă������Ă䂭�B

�@���̋�ɂ͓ǂ�ł��đς��������Ȃ��Ă��܂��قǂ��B�M�҂̎v�������z����₷��̂����A���̒��Łu�����v�Ƃ������ƂɎ���q�ϐ������o���A���ɓ`����Ƃ����g�������o���ꂽ�̂��Ǝv���B

�@�������@�����̒��ł́A���̊ώ@�͂����Ã`�[���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̏d�v���A�͂��܂��x�b�h���ӂ̐����p��̕]���A���肪�����������i�Ƃ͂Ȃɂ��H�ȂǂȂǁA�ʏ�̎R�x���̕ɂ͂܂����������\����Ȃ��������ƂĂ��X�}�[�g�ȕ��͂Ŏ��Ƀ��[���A���Y�ꂸ�ɏ����Ԃ��Ă���������܂��B�����Ă��ꂾ���ł͂Ȃ��Ō�ɂ͒����N�ւ̓o�R�ւ̌x������������Ə����L����Ă���B

�@�����ƂĂ���ۂɂ̂������̂́A�������̋�ɂ������B�s�x�A�E�����ψ���ł͔������̋�ɂ�a�炰�邽�߂Ɉߗނ𑫂�����A�ۉ��̂��߂Ɋ|�����肷�邪�����̗p�ӂ����܂�Ȃ��A�炩�����Ƃ̂��ƁB�u�K����ł͂Ƃ��肢����ɂȂ��Ă��܂��b���A���̂悤�Ȏ��b���f���Ƃ܂����ꂩ��̎Q�l�ɂ��Ȃ�̂ł���B

�@�ǂ݂₷���{�ł��̂ő�o����������ȂǑ����Ȃ��������A����ǂ������߂��܂��B�Ȃ��A���̏ꍇ�̊����ǂ͑�̐��������������Ƃ������Ƃ����A����قǒ����ԏ��u���ł��Ȃ����������d�Ăɂ������A�ƍl����ׂ����Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@ �{�̐�Ё@�P�S�Q�X�~�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����@���q�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���N���~�̂��̎��G�ɂȂ�ƁA�䑃��R�̈ԗ�o�R���j���[�X�ɂȂ�A���̉f�扻�͎��������̂Ǝv����B7�����{�ɏ�f���ꂽ�u�N���C�}�[�Y�E�n�C�v�i���c�^�l�ēj�͓��o�V���ŕ]���O�c���ƍ����͂Ȃ��������A����̃T�X�y���X�́A�Ȃ��Ȃ��ǂ݉����̂�����̂Ɏv�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@1985�N8���@���q�W�����{�@���䑃��R�ɒė������B520���̖����D��ꂽ���E�ň��̍q��@���̂ƂȂ����B�X�g�[���[�͑�S���̕ł���n���V���Ђ̐ԗ��X�ȎГ��g�D��̐l�ԊW�̑����A�ҏW�ǂ̗��̓��X���c���ɂ��āA17�N��A��l���ƖS�������̑��q�ƒJ��x�A����ɓo�錻�݂̎p�������ɂȂ��Ęb���i�W���Ă����B�ƒ���̐e�q�W��17�N�̍Ό������݂Ȃ����l���̓��ʂ������ʂ��Ă����B

�@�g�N���C�}�[�Y�E�n�C�h�Ƃ́A�댯�ȓo�R�ŋ����̂��܂苰�|�S����Ⴢ��Ă��܂����ƁB�o�R���B�����ɂȂ��Ă��邪�A���̂̕ŋC���������Ԃ�L�҂̐S�����������ĂĂ���薼�ƂȂ��Ă���B���̌��ۂ́A���͂�������ƒ����N�̓o�R�҂ɂ�����͂��Ȃ����Ɗ뜜������̂ł���B������͎��M�ߏ�i���܂ł��Ⴂ����Łj�ŁA���f���Â��Ȃ邱�Ƃ����̑����ɂȂ����Ă���̂��ƋC���������߂��������B

�@�g���邽�߂ɎR�ɓo��h�Ƃ�����߂������t�ɂ��A�Ђ���������̂��������B���������l�͂ǂ�������̂��A����Ȃ��Ƃ��v�킹��̂��B���ꂩ��̐l����o�R�ɂ��Ƃ���Ɓi�v���������Ȃ����j�A���R�ɂ������Ă���l�ԂɂƂ��āA�ǂ������čs��������肾�B�e���e�l�ɓo�R�X�^�C��������悤�ɁA���R�X�^�C���͂ǂ�Ȃ��̂��B���͂������Ɖ����čs���������̂��Ǝv���B��V�l�ƊC��i�w�~���O�E�G�[���j�̘V���v�T���`���S�̂悤�ɁA�N�V���Ă��厩�R�Ɠ����ċ������Ȃ��E�C�ƔE�ϗ͂��������邱�Ƃ������̂́A�i�D�������Ƃł͂��邪�B

�@��l���͑�S���̕ƑΔ䂵�āA�w�傫�����Ə��������A�d�����ƌy�����x�Ƃ��������̌f�ڂɐE��q���ČȂ�q���Ă����B���҂̓W���[�i���Y���Ƃ͉����A�^�̃X�N�[�v�Ƃ͉����A�l�͉����悷���ɐ�����̂��A�Ƃ������Ƃ�ǎ҂ɖ₤�Ă���Љ�h�̏�����ł���Ǝv�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���t���Ɂ@�@�艿�U�Q�X�~�{�Ł@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���N�x�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�`�x�b�g�̓��암�͒��������d�ȓ���K�����s���Ă���̂œ����n��ł��邪�A�J�����K���|��j���`�F���^���O���V�����R�Q�Ȃǖ����̂U�烁�[�g���S���S�����Ă��āA���݂ł��鋫�̖��ɑ��������������B�i���̊Ԃ̎���ɂ��ẮA���́u�}���Љ�v���f�ڂ́w�`�x�b�g�̃A���v�A�X�x��w�q�}�����̓��x�ɏڂ����j�B�������A�k���ܗ֊J�Â����ɒ����̃`�x�b�g�����ۓI�����Ă��錻�݁A�����ꏭ�Ȃ��ꒆ�������̒n������������Ȃ����낤����A���̒n��̋֒f�̎R�X�������Ȃ������ɉ������邱�Ƃ����҂������B���̂悤�ȈӖ�����A�����Â��{�ł��邪�P�����Љ�����B

���{�l�ɂ��`�x�b�g�I�s�͉͌��d�C�A���c���ρA�ؕ����Ȃǂ��悭�m���Ă��邪�A�����͂��������O�̂��ƂŁA�܂��A���̖ړI�������̌�������ł������B��㏉�߂ē��������͖̂{���̒��ҁE�����O�ł���A���̓����̖ړI�͑���E��햖���̐��k�x�ߏ��T�邽�߂̓����@�ֈ��Ƃ��Ĕh�����ꂽ���̂ł������B�ނ́A���ÁA�J�āA�Ïl�A�C�Ȃǂ��o�ă`�x�b�g�ɐ����A�����œ��{�͌����ŖŖS�����Ƃ�����ɐڂ����B���̐^�U���m���߂�ׂ��q�}�������z���ăC���h�ɐ���������A���ɃC���h�ɂ͈�l�̓��E���c�����Ă��炸�A�Ăуq�}�������z���ă`�x�b�g�ɐ��������Ƃ��납�琼��ł̐��s�ƕ��Q���n�܂����̂ł���B

�@���{�l�̐g�����B���āu���u�T���E�T���{�[�v�Ƃ������O�̖Ðl�̏���p�ɐg������A���ɂ͌�H�̌Q��ɕ��ꍞ�肵�Ȃ���̐��s�́A�I�풼��̍��ۊ����ɂ����Ă͌���ɐ₷���J�ł��������Ƃł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���{�l�ł��邱�Ƃ��o�������ɂȂ�A���Ƃ��������ꂽ���Ƃ��ĎO�ł������ƋL���Ă���B�n���Ȃǂ̃��������{��ŋL����ɂ͂������A�`�x�b�g��ŋL���āA������`�x�b�g�o�T�̒��ɉB�������Ă����������B�g�����B�����߁A�Ќ����Ђ��邽�߂Ƀ`�x�b�g�̎��@�ɓ���A���}�m�ɕϐg�����Ă���B���҂̓C���h�E�`�x�b�g�Ԃ��V����������Ă��邪�A�q�}�����z���͕W���U,�V�O�O���̃U���[�E��(��)�ł������B�o�R���������B���Ă��錻�݂ł��[���ɍ��R�a�ɂȂ�W���ł���A�H�����s���A���߂�����Z������H�̂悤�Ȏp�ł悭���V����z����ꂽ���̂ƁA���̐��_�͂Ɋ���������Ȃ��B�{���́A���Q�̗��Őڂ����e�n�̒n���A�C��A���y����A�l�X�̐����A�K���A����A���}���̎��ՁE���T�E���@�̗l�q�ȂǁA�����̑��Ō��������҂ɂ����`���Ȃ����X�����I�s�ł���Ɠ����ɁA�����i�U�O�N�O�j�̐���̗l�q���L�^�����M�d�Ȏ����Ƃ��Ȃ��Ă���B���N�Ԃ����n�̒�ӂɗn������ő̌��������̂ł��邩��A���͂ɂ����������������Ă���B���G�╶���ɑ}�����ꂽ�ʐ^�������̌��n�̐l�X�̕�炵�Ԃ肪�f����M�d�Ȃ��̂ł��낤�B���҂͂Q�O�O�W�N�v�B

�@�@�@�P�X�V�Q�N���u���[���i�V������ŁA��A���A�ʊ��j

�i���j���u���[�ł͐�łɂȂ��Ă��ē��肪����ł��邪�A�������ɔłȂ�Ö{������@�@�ł���B�V�{�͏��^�ł����Ȃ����A�������������Ɂi�w�鋫���攪�N�̐��s���x�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�S����j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����̎R�s�v��̒��ɂ́A�K���ƌ����Ă����قǁA���i���{���̒n���j�Ɠ��i����j�A�����ċ����Ƃ̏o����g�ݍ��܂��B�R�s�̑��ɋ����Ƃ̏o���g�ݍ��ގ��ŁA�n���̗��j��A���ɑ��邻�̒n�̐l�X�̑z����������邱�Ƃ��ł��邩��ł���B

�����ɂ́A�K���ƌ����Ă����قǖ��O������A���O��\�����邱�ƂŁA�Z����ڈ�Ƃ��Ė��i�n��Z�l�j�̐����ɖ𗧂��A�����ɖ�����[��������Ă������Ƃ��f���m�邱�Ƃ��ł���B�{���ɏ�����Ă�����e���A���������ɂƂǂ܂炸�A�n���Z�l�̑z���ƈ���̕\�����`�ʂ���Ă���A�����ɂ��̖{�̖ʔ���������B

�@�{�����������낷�ɓ������āA�V�N�̌o�ߔN�����������Ƃ������������āA�n���Z�l�̑z�����f���ɕ`�ʂ���Ă���Ƃ���ɐe�ߊ��������B�܂��A�����A�����ɁA����܂ōs��������Z�̂ɑ����ĉr�ݍ���ł����āA���̓��e������Ό���قǁA���̓����̏��t���b�V���o�b�N���A���̎��X�̊y������z�����h���Ă��閣�͓I�Ȉ�ʂ�����B

�킽�������Ƃ����A�����ɂƂ��Ắg�_�̖A���̖g�Ƃ̍ŏ��̏o��͔����I���O�̂��Ƃł���B�Y������Ȃ����a�̍c���q�̌䐬���i�P�X�T�X�N�S���j�̂��������̂悫����ɁA�{���ɂ��L�ڂ���Ă���O�t�̑���i�������O�t���j�ɏo������̂ł���B

�����͂܂����̂悤�ȓ��H�������A�e���̎����̃X�N�[�^�[�u�X�o���E���r�b�g�Q�T�O�v�̌��ɏ��A�{�R�{�R�����l���𑖂��čs�����L�����v���o���B�⓹�̓r���ŃG���R�����g���b�N����납�牟���Ă���p�����ڂɁA�e���̃X�N�[�^�[�E���r�b�g���͋���Ȃ������Ă������̂��]���ɑN�₩���B

�@�����́A�O�t�̑���̍����́A�n���̐l�X�̊y���݂ł����Ȃ������̂����A���̍����P�T�L���ȏ�����ꂽ�S�R�s����A�킴�킴�����ɗ���l�͊F���ɓ����������B�u�O�t�̑�����X�N�[�^�[�ɏ���Č��ɗ����l������v�ƒn���ʼn\�ɂȂ����̂�ڂ̓�����ɂł������ƂɁA���������X�e�[�^�X�����������̂ł���܂����B�����A�P�O�O�O�N�̗��j�̒��ŁA���܂��܂Ȑl�̖K����Ă���O�t�̑�����猩��A��X�̑��݂Ȃǂ́A���������ɑ���ʂ��̂ɈႢ�Ȃ��̂����c�B

�@�O�t�̑���͍���Ɩ��ɂ���Ď���Ă����A�u�_�̖v�ł��邱�Ƃ́A�N�����F�߂�Ƃ���ł���B���̏؋��ɍ����ɂ��K�����݂��A�̂��琒�߂��Ă����B�̂̌����`���̒��ŁA�Ⴆ�ΎO�t�~�S�̒��ɁA���̑�����S�����܂�Ă���B�u����̍��Ɏ�͂Ƃǂ��ǂ��A�a�̍��ł͐܂�Ȃ��`�`��v�B�O�t�ˎ傪����Ȃ����̑���������A���N�Ԃ̎����ɂȂ�Ɓu���܉����炫�v�Ɩ₢�A���J�̂Ƃ��͔ˎ傪��������������ƌ�������́A���̂���L���ȋ����ł���B�ˎ�͂��̍�����p�Ƃ��A�}���̒n�d�łƂ��č��̕ی�ɓw�߂��ƌ����`�����Ă���B�����č��ł͂����m�̒ʂ�u���{�O����v�Ƃ��ČN�Ղ��g���̉��j�h�̏̍��܂őՂ��Ă���B

�@ �{���̒��ł͎O��������̂悤�ɋL���Ă���B�q�������J�̔��n���͋B�R�Ƃ��Ď��݁r�A�q�R��������i�ނ���j�̐_����͈Е��r�A�q�O�t�̑���͗d���r�ƁB�����O�t�̑����d���̃e�[�}�Ƃ��čl����Ȃ�A���V�̐���r��������������A���C�g�A�b�v���ꂽ�����A�J�ɔG�ꂽ�p���ǂ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝʐ^�Ƃ̓y�c�q���~���ɖ₢�����Ƃ���ł���B

�@�I���ɖ{���ɂ͒n��ʂɁA�k�C���E���k=�P�S���A�֓�=�P�R���A����=�P�W���A�ߋE=�P�Q���A�����E�l��=�P�T���A��B�E����=�P�P���A�v�W�R���̖������グ���Ă���B�����̖����V���E�X����e���̂��Z�܂��̋߂����猩�����Ă����A�g�߂ȓ��发�Ƃ��ĎQ�l�ɂȂ鏑�����B

�@���{���c�f���Ă̂V�N�Ԃ̗��͖{���ɂ���ꂳ�܂Ƃ��������悤�̖������̂悤�ł��邪�A�y�c���̎B�e��L�̒��Ɂu�����Đ����邱�Ƃ̑s�₳�������Ă��ꂽ���v�ƋL���Ă��邱�Ƃ��A���̖{�̍ł���ۂɎc�錾�t�ł���B

NHK�o�Ł@�艿�P�D�W�O�O �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����T���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@

�@�@

�j�^�j�^�A�C�q�C�q�A���Ă��܂����B������|�B�������҂̌㒘�w�ߌ�O���̎R�x���o�R�ɌW��郂���������A�@�]�̗������G�X�v���Ə㎿�ȃW���[�N�A���V���l�^�ł͂��邪�z�����J�Ƃ������Δ��Ȃǂ̃I�u���[�g�ɕ��i�ŏ������A������̓G�b�Z�[�Ȃǂ���ł������̂ɔ�ׂāA�����ɏЉ���i�͎R�Ɋւ���}�W���Ș_�l���y�����E�ȕM�v�ŕ`���o���Ă��ď킹��B�u�R�v�ƌ����Ă��A�����u�o�R�_�v�Ȃǂ̛������ł͂Ȃ��A�u�q�g�͉��́g���݁h�ɓo�肽����̂��v�Ƃ����l�Ԃ̕s�v�c�ɏœ_�Ă����̂ł���B

�@ �u�͂��߂Ɂv�ɞH���A�u�E�E�E�L���l�Ԃ̐��������A�s���A���o�A�����A���R�Ƃ̊W��ʂ��āA<�o�R���猩���l��>���邢��<�l�Ԃ��猩���o�R>��K�˂āA��ʂɂ悭�_�c����Ă���o�R�̗z�̂����镔���ł͂Ȃ��A�����Ēn���ɐ[�������ꂽ�������̕����ł���g�l�ԂƂ��̑f���h���܂������Ă݂悤�ƁA���m�A�Z���A���ق̂Ƃ�ǂ�����m�̏�ł��������y�������C�~���L�������Ă�������E�E�E�v�i�M�җv��j�B

�@ ���̂悤�ȃ��P�ł��邩��A���e���A���[���b�p�̋ߑ㉻�̖��J���̓t�����X�v����Y�Ɗv���Ȃ��ł͂Ȃ��A����܂ł͈����̏Z���Ƌ�����Ă��������u�����̏��o���ɂ������̚�����߂���Ƃ����V�����A���R��`�u���h�̋������\�[��\�V���[���A���ۊw�̃t�b�T�[���A�͂Ă͖{�M�̓���N���u���w���B�싳���v�܂ŁA�L���_��\����`��|�X�g���_�j�Y������������o���āA���̃E���`�N���X���A�����͂ł́A�l�ސi���̒ʐ��A�����V�����g���h����g�o��h�ւ̐����w�I�Ȑi���Ƃ��̐S���A����ɂ́A�l�Ԃ̍ł��v���~�e�B�u�Ȋ��o�ł���G�o�Ƃ��̊��ł������Ԃ�_���āA����l�������Ă��鋕�݊��n�D�A�����u���A�E�d�͎u���̊낤�����A�o�R�A�l�ԁA���R���o�b�N�Ɏw�E���Ă���B

�@ �_���Ă�����e�͌��ꂵ�����A�����Q�]��ŃC�q�C�q�A���N���N�Ɠǂ܂��钘�҂́A�i�����C�͉�Ж����ł͂��邪�A����̓^�_���m�ł͂Ȃ��B�Q�O�N�قǑO�ɒP�s�{�ŏo�ł��ꂽ�܂ɂ͂��܂蔄��Ȃ������ƌ������Ă��邪�A���ꂩ��P�O�N��ɐV���łōĊ����ꂽ�̂�������B�g�m���Ƌ��{�h�����W���V�Ƃ����X�̎R�x����ɂ͂����Ă��ł͂Ȃ��낤���B�@�����t�u�b�N�X�B�@�@�i�S�T�K�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ڎ��̈ꕔ�j

�����u�T���v��u�����v�Ƃ������t�����������ƋP���Ă����Â��ǂ�����ɁA����̉������łȂ炵�����҂̎R�s�L�A�T���L�ł���B������ǂ�����ł������Ƃ͌����A�����ɂ킽�鉓���ɂ�������イ�o�����Ă��ẮA�d�����������Ȃ��ł��낤�ɁA���҂͉�������A��x�ɐV�����В��Ƃ��҂��Ă����Ƃ������ɑA�܂����K�^���ł���A�����́u����������l�v�̃��f���ł��������B�l�A�J�ŃZ���u�̏o���ł������������ł��낤���A���͂����I�������Ƃ��낪�Ȃ��A�ق̂ڂ̂Ƃ��Ă��ĐQ�]��œǂ߁A�������E�B�b�g�ƃ��[���A�ɖ����Ă���B�S�O�N�ȏ���O�ɏo�ł��ꂽ���̂Ƃ͎v���Ȃ��B

�@�@���Â̒T������n�܂��āA�`���S���U�k�����T���g���E�J�����̏��o���ȂǃJ���R�����̎R�s�L�Ɏ����̑唼�����₳��Ă��āA�����̊C�O�����̗l�q���霂Ƃ��Ă���B�u�S�T�K�v�Ƃ����y�j�X�E�P�[�X������g�ɒ������j���[�M�j�A�������n�̃_�j����E�j�������ɏ��߂ďЉ��A���Ԃ����������j���[�M�j�A�鋫�̒T���L�����^����Ă���B�m���{�����ꂪ�����V���ɏ������L���ƃS�T�K�̎ʐ^�����L���̕��������̂ł͂Ȃ��낤���B���̍��͎��͑�w���ł��������A�u�S�T�K�v�Ɓu�A�}�J�l�v�i����ɂ��́A�L��j�Ƃ������n�̌��t���w���̊Ԃő嗬�s�������Ƃ��o���Ă���B

�@ �{�̓��e�͊C�O�̎R�s�L��I�s������ł��邪�A�u�o�R�E��A�ǂ��֍s���v�A�u�o�R�̂��߂Ɂv�A�u�o�R�w���҂̐ӔC�v�ȂǁA���ǂ�ł��i���z�h�ƚX�点��_�l������A���҂̓o�R�N�w�ւ��v��͂��̕ӂ̏����o�R�Ƃ̔�ł͂Ȃ��B�����̐^���ȒT���Ɠo�R�ɗ��ł����ꂽ�m���ƓV���̋C�i�Ƃ��Ȃ��郏�U�ł��낤�B

�@�����ŋ��k�ł��邪�A���̖{���ŏ��ɔ������͉̂�Ђɓ��肽�Ă̍��ŁA�����̂P���ȏ���@���Ĕ������悤�ȋL��������B���A�ŋ������O�ɂȂ�ƌ����Ђ���̂ɂ�����A��ӂ̔Ӕё�̂��߂ɌÖ{���Ɏ�������J��Ԃ�������A���̊Ԃɂ�����Ă��܂����B�����͌Ö{���ɂ������̋@�\�������āA��������܂łɌ����������o���A���߂����̂ł���B����A�V���w�O�̏��C�@�֎ԍL��̌Ö{�s�ŁA���܂��܂��̖{�������Ĕ����߂����B��N�ސE���̋����̂O�D�Q���ł������B

�@ �V�{�͖������A�Ö{�Ȃ獡�ł��A�}�]���ōw���ł���̂ŁA����ǂ��I�X�X���������B

�@�@�P�X�U�U�N�A䪌k�����B�@�@�@ �i���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@

�@�@

���������ē����悤�ȓ��e�̖{���o�ł��ꂽ�B�u�k�A���v�X��b�v�͂R�O�N�O�ɏo�ł��ꂽ�����̕����ŁB���e�͂��̂܂܂����A�����ČÂڂ��Ă͂��Ȃ��B�����n���ɕ�炷���҂̐S���𒍂�����҂��B������u�������L�v�̕��ނɑ����A�ǂނقǂɓ����̒m���̖R�������g�ɟ��݂�B�H�p�쑐�̘b���`�{�l���C�̘a�̂��������ď�����Ă�����A��`�̍l�@�A����Ö原�⏬�ъ��炪�N�}�����A�J���V�J�ŋ����Ă����̘b���o�Ă���B���҂̃E���`�N�̐[���́A�퍑�����E���X�����́g�~�̐j�m�ؓ��z���h�̕��͂ŋɓ_�ɒB����B�S�ʂɌÕ����ɏڂ����悤�ŁA�k�A���v�X�R�[�̋��y�j�̈�ʂ�����

�@����A�u���R��Ȃטb�v�́A���R���������ō����ꑰ�̒��ɐ��܂ꂽ���҂��A�Â�����n���ɓ`���b��A���̐������̂��܂��܂��A�͘F���[�Ō��悤�Ɉ�b�ÂZ���Ԃ�A�S�R�b�ɂ킽���č\������Ă���B��N�ɂ��y�Ԉ������̗��j���ނ��g�b�̃^�l�h�͋��炭�����ɂ���ɈႢ�Ȃ��B�u�k�A�E�E�E�v���R�[�̘b��Ȃ̂ɑ��āA������͎R�ɂ������b�������B�������闧�R�K�C�h�̓`����w�����Ă��邾���ɓ��R���B�R�����o�c�̂��ƁA����~���̋�J�A�C���i�߂�A�R�X�L�[�A�ڂ����i���ׁj�̎����A�Ƙb�͑����B����~���ł͔q�AꠁA�O�c�R���̑���̈�b�B���邢�́A��O�̃K�C�h�ɂ͂P�O�іځi�S�O�����j�ׂ̉�w�����Ċ���X�L�[�̌��莎�����������A�ȂNj������s���Ȃ��B

�@�@�����u�k�A���v�X��b�v����o�Łi�P�X�O�O�~�j�A�u���R��Ȃטb�v�q�̎Ɂi�P�Q�O�O�~�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�������j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�Q�N�قǑO�A���J�ƃ��T�����Ԗ�Q,�O�O�O�L���̐C�S�����������A����𗘗p���ă`�x�b�g��K���c�A�[��g���b�L���O���l�C�����������ł���B�܂��A�T�A�U�烁�[�g����̖��������S���S�����Ă���ƌ����Ă��铌��`�x�b�g�A�l��A�_��A�~�����}�[�k���Ɍׂ鏊���g�q�}�����̓��h�������ێ��⏼�{?�v���Ȃǂ̒�����ʂ��ĐV���ȋr�����W�߂Ă���炵���B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A����`�x�b�g�ɑ��ݓ������X�������̂ł͂Ȃ��낤���B�@

�@�C�O�o�R��g���b�L���O�́A���Ƃ̂����~�ɏオ�点�Ă����������̂ł��邩��A�P�ɓo���ł������ł悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A��͂肻��Ȃ�̗�V��@���K�v�ł��낤�B���̊Ԃ̎���́A�����Ẵq�}�����������Ȃǂ��n���Ƃ̃g���u�����N�����Ă��邱�Ƃ���������ł��悤�B��V��@�̈�͂��̍���n���́g�����h�𗝉����A���̕����̏�ɗ��r�����ނ�̑����╨�̍l�������炵���d���邱�Ƃ���n�܂�̂ł͂Ȃ��낤���B���̂悤�ȈӖ��ŁA�o�R���[�g�̌��������łȂ��A�����ɏZ��ł���l�X�̕�炵�̂���悤������l���Ă������Ƃ��g�����h�̂ЂƂł���A�܂�����䂦�ɓo�R�ɕt������y���݂�������Ǝv���̂����A�@���ł��낤���B

�@�`�x�b�g�ɂ��ď����ꂽ���Ђ́A�Â��̓X���F���E�w�f�B���A�n�C�����b�q�E�n���[�A�͌��d�C�A���c���ρA�ؕ����A�����O�A���V�������̂ł͐��c��Y�ⓡ���M��ȂnjÍ����������ɉɂ��������A�����ł̓`�x�b�g�̐l���A���R�Ȃǂ��킩��Ղ������ꂽ��r�I�V�����{���Q���Љ�����B��������A�u���k��w�����F�D�����w�p�o�R���v�̊w�p�l���ǒ��Ƃ��ĎQ���������ҁi�Ҏҁj�����킵�����̂ŁA�ǂ�����Q�O�N�قǑO�ɏo�ł��ꂽ�{�ł��邪�A���݂����w�ك��C�u�����[�ɏW�^����Ă���B�i���݂ɓo�R�ǂ̖ڕW�͓���������ł������O���Ýf�R�j�B

�@�O�҂́A�w�p�ǂ����������J�`���f�ד��`�C�`�����H�`���T�`�����c�@���|����`�q�}�����`�J�g�}���Y�Ō��������Ñ�̓��A��ՁA���@�A�X�⑺��p�ЁA���R�̗l�q�A�����ɏZ�ސl�X�̕�炵��@�����v�z�j��U�̌����҂̖ڂŋI�s�L���ɋL�������̂ŁA�l�I�����L�ł��邩��A�����Ȋ��z��ᔻ�I�Ȉӌ���������Ă��čD�������Ă�B���v�ɂ��`�x�b�g�����ւ̔��Q�A�`�x�b�g������`���̔j��ɂ��Ă����Ɉ߂𒅂��Ă��Ȃ��B

�@��҂́A�������҂��ҏW�����{�ł��邪�A�O�҂Ƃ͑����ѐF���ς���Ă��āA�w�p�ǂ̊e����̌����҂����������������ʂ�Z�߂����̂ł���B�`�x�b�g�����̐��_�j�E�v�z�A���������A�V��ƌ|�\�Ȃǂɑ����̎�������₳��Ă��邪�A�����v���Ɋ������܂ꂽ���O�̕�炵�ƕ������ǂ̂悤�ɕϗe���Ă��������A�������Ɍ��I�Ȏ��R���̒��Ŕނ�͂ǂ̂悤�Ȑ����̎d�������Ă���̂��Ƃ��������Ɛl�Ԃ̑��ʂȂǂ��L�q����Ă���B���I�ȋL�q���������A��������ǂ߂Βm�I�D��S�������Ă����{�ł����낤�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�A�����͂��܁`�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@

�@�ꐶ�Ɉ�x���炢�́u��S�v�ƌ`�e�ł���o�R�����Ă݂����Ǝv���B�E�F�b�^�[�z�������R�ŏ��o���ҁB�u��������l�̎R�v�̒��҉Y���������Y�ł���A�u��S�v�ƌĂׂ�o�R�����������Ȃ��Ƃ����B�{���̒��҈ɉ�~�v�Ȃ͂��ꂼ�܂������N�����F�߂�u��S�v�̎R������Ă̂����悤���B���ɑf���炵���B

�@�{���͓��{�C�E�e�s�m�C�݂��瑾���m����Ð�{�l�C�݂܂ł̂V�O�O�L�����T�W���Ԃ����ē��j�����L�^�ł���B��������n��������킯�ł͂Ȃ��A�R�O�O�O���[�g����Q�P���R�O������o���Ă��Ă̎��Ȃ̂ŁA���ꂾ���ł������̂����A���͂����v�w�Q�l�ł�萋�������炱�����l������̂��B�ߋ��ɂ����݂�ꂽ��͂���炵�����A�v�w�ŒB�������̂͑O�㖢���A�ɉ�~�v�Ȃ������Ě���Ƃ��Ă������x�Əo�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@�T�W���ԏ��������������킯�ł͂Ȃ��A�y���~��̔���L���b�g�A�k�x�̃n�C�}�c�������A�������Ă����������Ȃ�䅓�h������z���Đ��������������ł���A���̗��ɂ́A�����ȏ����A���ׂP�O�O�l�����Ԃ�R�����W�҂̃T�|�[�g�ƌ��オ����A����������̐l�Ɋ�����^�����A���ꂱ���Y���̂����u�|�p�̈�v�ɒB�����u��S�v�̎R�ł��낤�Ǝv���B�����̋L�^��v�w�v�X�̊����ŏ����Ԃ��Ă��邪�A�Ȃ̐H���⍂�R�A���Ɋ�ׂ��ȖځA�A�b�T���E�W�X�̕v�A��l�̕��͂��r���Ȃ���ǂނ̂��ʔ������낤�B

�@�@�Q�O�O�V�N�T�������Д��s�A�{�̂P�U�O�O�~�B�@�@�i�ԁj�@�i���R���[�u�R�̖{�v�U�P�����ځj

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�V�N�O�̕����P�Q�N�A�k�A���v�X����x�R���t�߂ŋ����݂����A������(����)�o�R���C����Â̑�w�R�x�����[�_�[���C��ɎQ�����̂P�P�l���]���A������w���Q�������S�������̂͋L���ɐV�������Ƃł��낤�B���̎��̂ł́A�⑰���������Ė����i�ׂ��N����(��ɘa�𐬗�)�A�܂��A�u�t�̂����̂Q�l���x�R���x����Ɩ���ߎ��v���߂ŏ��ޑ���(�S�N��Ɍ��^�s�\���ŕs�N�i)�����Ƃ����A�����A�Y���o���ł̑i�ǂƂ����R�x����̂ł͑O�㖢���̎����ɔ��W�����B

�@�����i�ׂ̕��͂��Ă����A�Y���i�ǂ̕��ł́A�u�t���u��ݕ���̊댯����\���ł������ǂ����v�A�u���C���������Ă����ʒu����݂̏�ł��邱�Ƃ�\���ł������ǂ����v�Ƃ����Q�_�ő���ꂽ�B�i�ǂ��ꂽ�u�t���������Ă�����{�R�x��s�x���́A�u�\���͕s�\�������v�Ƃ�������ɗ����āA�u�t���Y���i�ǂ��邱�ƂɂȂ�A�o�R�E�̐ӔC�ϗ��ɐ[���ȉe�����y�ڂ��A���[�_�[���ӔC��Ƃ�邱�Ƃɑ���悤�ɂȂ��Ă͌��S�ȓo�R�����̔��W�͖]�߂Ȃ��Ȃ�Ƃ��āA�x���ψ����ݒu���s�N�i�Q�菑���������E��������A�ٌ슈����W�J�����B�܂��A��X�w�̐��ƂƋ��͂��đ���x�̕���ɂ�����ϐ�n�`���݂̌`���E����(����)�̎��ؓI�������s�����B

�@���̖{�́A���̂悤�Ȋ�����ʂ��āA�R�x����̖̂@�I�ӔC�Ƃ͉����A����ւ̑Ή����@�A�܂��A�]���͏��K�͂Ȑ�݂Ɍ����Ă�����݂̌����������݂̌���ʼnȊw�I�ɋ������Ă������ߒ��Ƃ��̌��ʂ��Z�߂��Ă���B�܂��A�i�ǂւ̑Ή������Ƃ͕ʂɁA���ケ�̂悤�ȑ����h�~���邽�߂ɂU��ɂ킽���čs��ꂽ�u����x����������v�̎��^�����̖͗l���f�ڂ���Ă���B���̑���̂̃q���[�}���E�t�@�N�^�[�̘A�������Ȃǂɂ��Ă̌��y���~�����Ƃ���ł��邪�A�L�q���i�ǂւ̖@�I�Ή��Ɛ���������Ɍ����Ă���̂��ɂ����B

�@�M�v�́A�ǂ��炩�Ƃ����ƕ����ł����ď����h�L�������^���[�̊����͖������A���[�_�[����҂̎Љ�I�ӔC���傫���_������悤�ɂȂ��������A���[�_�[�߂�����X�ɂ͐���ǂ����E�߂������B

�@�Q�O�O�V�N�P�O���A�i�J�j�V���o�Ŋ��B�{�̂P,�X�O�O�~�B�@�@�@�@�@�@�@�i�A�����͂��܁`�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

����A���҂̍u������@��������B����ɂ��ƁA�����̉_��B�A�l��B�A�`�x�b�g������A����Ƀ~�����}�[���ڂ���ӂ�́A�A�W�A���\�����͂̌������ƕ��G�����ȎR�����D��Ȃ����ق̎��R�����݂��A�U�O�O�O�����̖����Q�O�O�ȏ゠�邻���ŁA�鋫�ɋ�����������ɂ͊���Ȃ����͂ł͂Ȃ��낤���B���ۂɂ͓�������̂�

����Ȓn��ł��邩��A����o�R�ɏI�邩������Ȃ����A����͂���ł܂��y�����ł��낤�B�����̒����ɑ}�����ꂽ���ꂼ��̎R�̎ʐ^���q�}�����{�̂̎R�X�ɗ�炸�����I�ȎR�e�ł���B

�@���҂́A�P�T�N�ɂ킽���ĂQ�U������̔鋫��K�ꂽ���҂̖��m�̎R�X�Ə��������̋L�^�ł���A�n�}�̋n�тł��������̒n��̃p�C�I�j�A�[�I�����̐��ʂł�����B�܂��A�����̒T���Ƃ�z���Ƃ̑��Ղ��H���Ă��āA���̍��̋�J�b���Љ��Ă���B

��U���{�L�O�R�x��܁i�Q�O�O�R�N�x�j�B

�@�u�q�}�����̓��v�P�X�X�U�N���A�R�O�O�O�~�A�u�[���Z�H�̍��v�Q�O�O�O�N���A�R�O�O�O�~�A�u�`�x�b�g�̃A���v�X�v�Q�O�O�T�N���A�R�Q�O�O�~�A������R�ƌk�J�Д��s�B

�@�i�A�����͂��܁`�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�Z���t���X�L���[�Ɋւ���M���̋Z�p���͗]�芧�s����Ă��Ȃ��B�����Ă������R�ɓ����������X�L���[�e�N�j�b�N�ł���B�Ƃ����u���X�L���[�v�Ȃǂƌ����A���x�Ȑ��I����Z�p�ň�ʓo�R�҂ɂ͉����������̂Ǝv��ꂪ���ł��邪�A�R�x����⎖�̂̓n�C�L���O�ł���ʂ̓o�R�ł��[���ɋN���蓾��B�R�ł̎��̂�a�C���N�������ꍇ�ɁA�����B�̎�ŕ����҂��w����a�@�Ȃǂ̈�Ð��@�ւɈ����n���܂ł̉��}���u���Z���t���X�L���[�ł���A�K�ȏ��u���ł��邩�ǂ����Ŗ�����������A���ǂŋꂵ�ނ��ƂɂȂ����肷�镪���ꓹ�ƂȂ�B

�@ ���̖{�́A�����R�ł̃Z���t���X�L���[�ɉ����āA��ʓo�R�ł̃Z���t���X�L���[�ɂ��Ă����ؒ��J�ɉ������Ă���̂ŁA���S�҂ɂ�������₷���B�܂��A���X�L���[�e�N�j�b�N�����łȂ��A�R�x���̗̂v���E�o�b�N�O���E���h�A�~���v���̕��@�A�~�}�@�̊�b�m���A����ɑ���҂̉Ƒ��⒇�ԂƂ̑Ή��E���̂̌�n���Ƃ������A�t�^�[�t�H���[�ɂ��Ă��L�q����Ă���B�ʐ^�╪����Ղ��}�ł����p����Ă��Đe���݂₷���B�����N�o�R�҂ɂ�����ǂ����E�߂������B

�@���҂̓��X�L���[�Z�p�̌����E���y�ɔM�S�ȕ��ŁA���{�R�x�������C�ψ��A���{�R�x���X�L���[���c����A�����s�R�x�A���E�i�O�j�����ψ����B

�@�@ �u �o�R�Z�p�S���P�P�v�A�Q�O�O�V�N�U���A�R�ƌk�J�Њ��@�{��2,200�~�@�@�@�@�@�@�@(���j�@�@

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�u����R�̃T���v�ŗL���Ȓ��҂��S���Ȃ��ĂU�N�A���̖{�͑����̒���̒������ �����̃G�b�Z�[���W�҂��v��ɕҎ[�������̂ł���B���肪�u�t�B�[���h�l�ފw�ւ̗U���v�Ƃ����Ă���悤�ɁA����R�̃j�z���U���̌�������o�����āA�A�t���J�̃S�����A�`���p���W�[����A�t���J�̑�n�Ɏ��R�Ɛ[���ւ��Ȃ��琶�����Ă���v���~�e�B�u�ȏĔ��_�k�����A��̏W�����Ȃǂ́u�Ȃ�킢�v���t�B�[���h�ɒǂ����������҂̃t�B�[���h�����ɑ���N�w���A���҂̏��N����ɐڂ������R�ւ̎v����t�B�[���h�������ɖڂɗ��߂����ׂȂ��Ƃ���Ȃǂ̃G�b�Z�[��ʂ��ĕ�����₷���ҏW����Ă���B����ƐX�������̑��Ŝf�r���A���̒��̌����Ώە��ł��鎩�R�⓮����l�ɑ��Đ[�����h�ƌh�ӂ��u����n�E���R�w�v�̓`�����s�Ԃɟ��ݏo�Ă���B

�@�I�͂ŁA���t�����юi�̎v���o�₻�̎��R�����̑ԓx�A���s��w�̗쒷�ތ����̉��f�I�g�D�ȂǂɐG��A���݂̍ו������ꂽ�w���̒m����l�ނ́u�m�b�v�Ƃ��čč\�z���邽�߂ɂ́A�q���̍�����̓��X�ɑ̌����Ă䂭���g��̐��E�ւ̗������d�v�Ɛ����A���Ƀt�B�[���h����Ɋւ��Ă͂��ꂼ��̐�啪��̊א��ɗ������ނ��ƂȂ��A�����E���������܂��͌��ۂ��d��Â�����u�������v�ƌĂ�Ă���������ċ����邱�Ƃ��A���㒼�ʂ�����Ȃ����ƂɂȂ�u�w�ہv�Ɓu���G�n�v�ɑΏ����Ă䂭���߂̗B��̓��ł���Ɛ����Ă��邪�A�������d��ł��낤�B

�@�������I�ȋL�q�����邪�A�Q�]�����ēǂ߂�͂������B���̖{�͎R�Ƃ͒��ڂ͊W�Ȃ����A���҂͎R�ɉ��̂�����ł�����̂ł����ɏЉ���B

�@ ���҂͉p�������l�ފw����_����A�������g�[�}�X�E�n�N�X���[�L�O�M�͎��́B

�@�@ �Q�O�O�U�N��g���X���A�S,�O�O�O�~�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@���s��w�ƌ����A�R�̐��E�ł����ݕ������_�̍����юi�A�����ɉz�~�����̐��x�h�O�Y�A�t�����X���w�̌K�����v�A�����w�̔~�����v�A�Ɨt���ѕ����̒��������Ȃ��B�X����w�ғo�R�Ƃ�y�o���A�܂��C�O�����i���������Ɠo�R�̃Z�b�g�j�̚���ł��������B�}�i�X�����o���i�P�X�T�U�N���{�R�x��j�������͋���ɂ��v�悳�ꂽ���̂ŁA��ɓ��{�R�x��Ɉڊǂ��ꂽ�o�܂�����B

�@�b�͔�Ԃ��A���{�̍ō��w�{�͓���Ƃ����̂���ʓI�]���ł͂��낤���A�����{�ł͈��|�I�ɋ���̐l�C�����������B����͊����̐��E�ł������̂ɑ��āA����͖��̃o�[�o���Y���ԋC���ɐl�C���������̂ł��낤���B�c�ɂ̐����ݕS���̏���ɐ��܂ꂽ���Ȃǂɂ́A���w�ł���A�^�}���[�j�������������A���Z�̍��͓��ꂽ���̂ł������B

�@���̖{�́A����T�����n�݂T�O���N���L�O���āA�T�����̊W�҂������̑z���o��Ԃ������̂ł���A���̑n�݁A�����̉������̐����o�܁A�G���Ȃǂō\������Ă���B�M�҂́A�~�����v�A��쑽��Y�A�͍���Y�A�Ζђ����A�{������ȂNJW�҂S�O�l�ȏ�ɋy�сA���ꂼ��̒T���ւ̎v�����Ă߂��Ă���B�ɂ��ނ炭�́A�`���ɋL�����R�l�̃p�C�I�j�A�[�͊��ɋS�Ђɓ����Ă��āA���̔M���������Ȃ����Ƃł��낤���B

�@�]�k�ł��邪�A�ߓ��A���̍��������w�����قŁA�����ŏЉ���w�_�̏�ŕ�炷�x�̒��ҎR�{�I�v�����́u�����{�L�O�R�x��܂���ђ�N�ފ��L�O�u���V���|�W�E���[�o�R�E�T���E�t�B�[���h���[�N�[�n���̍��݂Ɍ����ā[�v���@��������B���̔����ق͋���o�g�̌����҂��������߂Ă���̂ł��邪�A�Ζђ������_����������T������AACK�i����w�m�R�x��j�W�҂ɂ��u�����������B������̕��X���u���̒��ŁA���ꂼ��̃t�B�[���h���[�N�̌��_���o�R��T���Ƃ����̌����琶�܂ꂽ�Ƙb����A���ł͂������u������w�����w�ǂ��Ȃ��Ȃ������܂����ƒQ����Ă����B�m���ɒn����ł͐����I�ɂ������I�ɂ��A���͂�u�T�����ׂ��v�����̒n�͖����Ȃ�A�u�T���v�Ƃ������t������ɂȂ���邪�A���҂̈�l�̕����l�ފw�҂́u�E�E�E�A����c���ꂽ�u�T���v�̃t�B�[���h�́A�B��l�Ԃ̐S�ƎЉ�̒��ɂ��������v�Ƙb���Ă���ꂽ�B�܂��A�]�k���d�˂邪�A�`���̘V�~�����v�搶�����̃V���|�W�E���ɉƑ��ɕt���Y���ď���v���ďo�Ȃ���Ă����B�����̋����q�B������ւ�藧����舥�A�ɗ���ꂽ�܁A�ڂ��s���R�ȘV�搶�͗���ł����Ă̒�q�B�̎�������āA���̌�̏����Ȃǂ�q�˂��Ă����l�q����ۓI�ł������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�U�N�R���@�V���Њ��@�Q�W�O�O�~�B�@�@�@�@(���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�S�O�N�O����ʎZ�P�O�N�ɂ킽���ăA���f�X�A�q�}�����A�`�x�b�g�A�A�}�]���A�A�t���J���n�ɑ؍݂��A���n�q�{�E�_�k�����̎��R�Ƃ̊ւ����E��炵�̍H�v�Ȃǂ̒����ɓ������Ă��������w�҂̌��n�ł̖쒠�L�^���G�b�Z�[���ɓZ�߂����̂ł���B���҂͌��X�͐A���w�����ŁA���n�ł͔̍|�A���̋N�������邽�߂ɃA���f�X�ɓ������̂����A�₪�ċ����̑Ώۂ͍��n�����w�֕ω����Ă������B���R���������������n�ɏZ�ސl�X�������N�����|���āA���̕�炵�������n�̊��ɂǂ̂悤�ɓK�������Ă������A���̌��ʂǂ̂悤�ȎЉ�K�͂⊵�K�����܂�Ă������A�Ȃǂ҂��̌���������܂��ĕ��Ղɕ`���Ă���B���������ł܂��₩�ɐ������Ă����S�O�N�O�ƁA�D�ނƍD�܂���ƂɊւ�炸�����o�ς̔g����悤�ɂȂ����ߔN�̕�炵�Ԃ�A�S�����A�Љ�\���̕ω��Ȃǂ��`����Ă��ċ����[���B���҂������Ă�������T�����̊����₩���肵���̃G�s�\�[�h���ʔ����B���҂́u�A���f�X�E�q�}�����ɂ����鍂�n�����̎R�x�l�ފw�I�����v��2006�N�x�̒����{�L�O�R�x�܁i���{�R�x��j����܂������������w�����فi���j�̋����ł���B

�@�q�}�����ł́A�i���`�F�o�U�[���ɋ߂��N�[���u�n���̏����ɑ؍݂��āA���X�̓`�x�b�g�o���̏��W�c�ł����Ȃ������V�F���p���i���ł��l�p�[���l���̂P�������Ȃ��j���@���ɂ��ăl�p�[���ɒ蒅���Ă��������A�܂��A�ǂ��ɂ��������ɂ��O������̃q�}���������Ƃ����s�ׂ��ނ�̐�����l�����ɂǂ̂悤�ȕω���^���Ă������ȂǁA�V�F���p���̖����w�I�����ɂ��ẮA�������҂�Ҏ҂Ƃ���w�q�}�����̊����[�R�x�n��̎��R�ƃV�F���p�̐��E�x�i���⏑�[�j�ɏڂ����B

�@ �A���f�X��q�}������K�ꂽ���Ƃ�������X�ɂ͋����[���P���ł��낤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�U�N�P�Q���@�i�J�j�V���o�Ŋ��@�Q�U�O�O�~�@�@�@�@ (���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�قړ�����̂��̍�҂̕`���t�Q����ǂ�ł���ƌȂ������ɗc�t�ł���\�V�C�ł������������肻�̖��n�������ɒp�������Ȃ��Ă���B�V�ƒn�قǂ����邻�̍��ɂ͜��R�Ƃ������ŁA�`���Љ��鍲�����̌��͂���قǂ܂łɋ��B��}�ȍ˔\�ň����̂悤�Ɏ��͂𖣗�����ނƂ̏o�������Ȃ���A���̕������͑��݂��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��Ⴍ�����ȍ��̏o���������̐l�̐l����傫�����E���鎖�����߂Ċm�F�����̂ł���B

�@���w���ɂ��ĎR�x��𗧂��グ��������������ւ����Ȃ��̂ɁA���̉���{�w�~�A���̂悤�ɋC�܂܂Ȍ|�p�ƂƂ����t�����X�ꂩ��u�O���[�v�E�h�E�{�G�[���v�Ƃ����Ƃ����̂�����Ȃ鑁�n�B�����ċ��R�������������R�̑��ǁA���X�Ə��o���������˂��́̕u�R�ƌk�J�v�̎��ʂ����葱���N�ԓo���܂���܂���܂łƂȂ�B���F�Ɩ����̑��Ǔo���ɖ������鍂�Z�������������A���̖��F�ɂ͗F�ɂ��M���m�邱�Ƃ̏o���Ȃ��Â��ߋ����e�����Ƃ��Ă����̂ł���B

�@������RCC�U�̗����҉��R�͂Ƃ̃A���v�X�s�A8�烁�[�g�������ʂ�������̍��̃��X�i�[�Ƃ̏o��A�f��u�}�[�N�X�̎R�v�̎B�e���b�ւƘb�肪�����B�A���v�X�؍ݒ��ɂ̓t�����X�����Ƃ́u�i�k�I�H�@�R���`�N�V���E���I�I�v�ƒj���ǎ҂��������点�Ă���鈤�̌������������悤�łʂ��ʂ��Ɩ\�I���Ă���Đ^�Ƀ`���[�A�܂����̂ł���B�D���Ȃ悤�ɋC�܂܂ɐ����Ă����U�O���N�B

�@�R�x�f���J�����}���Ƃ��Ē����R�Ɋւ��Ă�����҂̂���܂ł�50�N����z�����̑��Ղ�H�����{���͐��̖����ꂽ�o�R�j���@�Ƃ����ϓ_����݂Ă��ʔ������̂�����̂����A��͂舳���͑O���̍������ɐG�ꂽ�͂ł��낤�B�@���R���[�@1800�~

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �iAKA�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���_�Ȉ�̒��҂����^�C�A���@�ɁA�S�O�N�O�ɕ������E�o�������Ƃ��ĎQ����������J���R�����������̑z���o��H��A�J���R�����̃L�������L�b�V���i�V�W�T�Q���A�p�L�X�^���j���ĖK���������L�ł���B�������͑����P�l�㒼���̐���Ŏ����Ĕs�ނ����B���҂́A���̎Ⴍ���ĖS���Ȃ����x�F�₻��Ȍ�ɋS�Ђɓ����������R���i���̓��̂P�l�͎R��L�q�u���܂ʑ��z�v�̎�l���̃��f���j�̗F������ɁA�S�O�N�U��ɂV�S�Ƃ����V��ő���n�_��������X�͂܂œo���ĒǓ��̃P���������Ăė����B��ǂ��Q�O�O�O�����������ĕX�͂ɒ@�����܂ꂽ�ł��낤����҂͑{������p���Ȃ��A���̂܂܌��n�ɒu���Ă����Ƃ����S�O�N���̒ɍ������҂����̍���ȗ��ɋ�藧�Ă��Ə����Ă���B�Ƃ͌����A���̗��̈�ۂ������ɁA�����̒lj����c���ɂ��ĕ҂܂ꂽ���͂ɂ͈Â��Ȃ͊�����ꂸ�A�ŏ��͋C�ɂȂ����x�������G�Ȍ������ǂݐi�ނ����Ɏ��R�̂ƂȂ��āA�������ʃJ���R�����̎��R�◷�̗l�q�Ɉ������܂�Ă������B

�@ �����́A�܂������Ǝv���Ă����Ȃ����������̍����|�[�^�[�Q�l���V�̂Ȃ��疢�������Ă��čĉ����э��������̊����̗l�q�ł���B���̓��̈�l�͒��҂��ނ�̑��ɕʂ�����������A�Q�Ă��ĕʂ�̈��A���ł��Ȃ���������ƁA�k���łQ�����|���钬�܂ŕ����Ē��҂����܂��Ă����z�e����q�˂ė��������ł���B�����ɑ}�����ꂽ���Ҏ��g�ɂ��X�P�b�`���y�����B�Q�O�O�U�N�V����g���X���B�i���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�R�̍D���Ȑl�Ȃ�A����Ȃ��ʔ����ǂ߂�B�e�[�}���ǂ��A���͂��G�킾�B�ǂ�ł��āA���������������܂��B���҂͎c��̒m���S�R���c��������A�j�Q�ɓo���A���������f����ȂǁA�����O�ŖL�x�ȓo�R�o���������Ă���B

�@���̖{�̒��ł̈����͂Q�T���Ԃ́u�����S�R�\���T�o�C�o���v���B���̎R�s�͂Q�O�O�R�N�W���Q������Q�U���ɂ����āA�k�C���̓���������ݏ֖��܂ł�Ƃ�ŕ������B�H���̂��Ȃ�̕��������n�Œ��B���邱�Ƃ��`���Â������߂ẴT�o�C�o�����j�B���҂͂��̌o�߂��ڍׂɁA��������ÂȊώ@�͂�D��܂��ď����Ă���B

�@�����́A�Q���܂�p�ɏ����ȃ^�[�v�ƃt���[���̂Ȃ��ȈՃe���g�i���҂̓V�F���^�[�ƌĂԁj�B�K���i�Ƃ��Ẵ��W�I�A���v�A�w�b�h�����v�A�n�}�B�K�X�R�����͎������A�����͕����B���̂��߂̃��C�^�[�ƒ��ށB�C���i��߂�ނ�ƁB�H���̎�Ȃ��̂́A�ĂP�O�L���A�S�}���A���A���~���N�A�ӂ肩���A�����B

�@�s���̂قƂ�ǂ͑�̓o�艺��ƃ��u�����B��ɏo��Ƃ˂�����߁A�����̂��ŁA�C���i�����C���f�B�b�V���ɔӂ��n�܂�B�����Ƃ����ėǂ��قǃC���i��H�ׂ�̂ŁA���̒������@�͎��Ƀo���G�e�B�[�ɕx��ł���B���Ă̂��тɂ͔[���̂ӂ肩����������B���͂��̂ӂ肩�������҂̑�D���Ȃ̂��B���҂͂Ȃ�̓�����ׂ������Ȃ����R���̒��ł́A�u�Ȃ�ƂȂ��v������l�Ԃ̊��o��厖�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ŁA���ꂪ���ۂ̃J�M�ɂȂ�ꍇ������Ǝw�E���Ă���B�R�s���ɃN�}�̎p�����邱�Ƃ͊�ŁA�����Ă������g�E�K���V�X�v���[�̏o�Ԃ͂Ȃ��A�\��̓����Ŗ����ɉ��R�ł����B

�@���̑��A�m���⍕����������T�o�C�o���̌����f�ڂ���A���ꂼ��ʔ����ǂ߂邪�A�����^���悤�Ƃ���҂͂��Ȃ����낤�B�@�݂������[�@�Q�A�S�O�O�~�@�ibes�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�P�T�N�O�A�����̉_��ȂƐ���������̋��E�Ɉʒu����u�~����R�v�i���C���[�V���F�V�����A6740m�j�̏��o����ڎw�������������o�R�����S������ő�����A�n��������_�̎R��`�������V�����Ɣ�� ���ꂽ���͖̂����L���ɐV�����Ƃ���ł���B���҂͂��̑���̓������s��w�R�x���̌����w���ŁA���̒���̑�P��ڂ̑{�����ɎQ�����Ĉȗ��P�T�N�Ԃɘj��A�Ƃ�Ō��n�ɒʂ������Ĉ�̂�d�ʂP�g���ȏ�ɋy�Ԉ�i�����e�����B�ŏ��̍��͒��҂ɑ��錻�n�̖ڂ͗��₩�ň��ӂɖ��������̂������������B���̌Ǔ��̂悤�ȎR�[���Ӌ��ʼn��S�N���̊ԁA�Â��Ɏ��������̕�炵�����Ă����l�B�ɂƂ��Ă͓��R�̂��Ƃ��낤�B

�������A���N�Ԃ��ʂ��Ă��邤���ɂ₪�Ē��҂͌��n�ɗn������ł䂭�B�{�������̍��ԂɁA�`�x�b�g�l�̈ꐶ�̋F��Ƃ����Ă���~����R��������鏄��̗��ɂ����n�̐l�ƈꏏ�ɂR����o�|���Ă���B�n���̑����̌��Ƃ��āA���҂͈ȉ��̂悤�ɏ����Ă��邪�A����������͒n���Œ��N�ɘj���炵�����Ă����l�X�̐M���ł��낤�B�u���R�Ƃ͐e�̂悤�ȑ��݂��B�����ɓo��s�ׂ́A�e�̓��݂��邱�ƂƓ������B�Ȃ���X�̐��R�ɓo�낤�Ƃ���̂��B�`�x�b�g�ɂ͐��R�ł͂Ȃ��R������B�l������������Ȃ��R���������B���������R�ɓo�邱�Ƃ܂ʼn�X�͎~�߂Ȃ��v�B�u�e�v�Ƃ́A�l�Ԃ�a�������A��݁A�Ăт����Ɋ҂点��Ƃ������̌��̂悤�ȑ��݂��w���Ă���B���҂͎��s���낵�Ȃ���u���R�v�Ƃ��Ắu�~����R�v�ւ��ǂ蒅�����v�����u���R�Ƃ́A�����̌��ł���B�i�����j���Ǝ��������ǂ邱�̐_�̎R�́A�l�X�̐S�̎x���ƂȂ��Ă���B���̕��i�͋����Ă���B�l�Ԃ̐�����w��ɁA�傢�Ȃ鎩�R�����݂��邱�Ƃ��v�ƋL���āA���̖{�̏I�͂�����ł���B

�@����̌o�܂�{�������̕����邱�ƂȂ���A�C�O�o�R���|�s�����[�ɂȂ��Ă������݁A���Â��n���������߂Ă����R��ɑ��ݍ��ނƂ������Ƃ��ǂ̂悤�Ȃ��ƂȂ̂����A���߂čl����������D���ł���B�@�Q�O�O�U�N�Q���A�R�ƌk�J�Њ��B�@( ���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�R�Ɋւ���A�l���E���R�Ȋw�ԓI�ɖԗ����������w�p���ł���B���̗��̎嗬���Ȃ�����I�E���I�ȁA�����͖`���E�T���E�I�s�L�ł͂Ȃ��B�������A���ꂼ��̐�啪��Ŋ���R�O�����̎��M�҂̎R�ւ̈����́A������o�R�ƂɗD��Ƃ����Ȃ����͂�������B���Ă̏G�ł��o�R�Ƃł���A�������g�̑��Ńt�B�[���h���A���̕�����ɂ߂����Ў҂������B������Ho��To���̂�y���ɒ������A�m���K���^�u�R�v�̖{�ł���B

�����E���N�̎��R����A�l���E���R�Ȋw�����҂̃t�B�[���h���[�N����A�o�R�E�ɂ����鏤�Ɠo�R�E�J�^���O�o�R���ւ̐T�܂����뜜�\���A�����E����E�E�E���X�A��U���ɉ]���A���{�̏����Ɍx����炷���Ɖ]���悤�B �@���̓��e��v�悤�Ƃ��Ă��s�\�ł���B�Ȃ��Ȃ�Έ�҈�҂�����ɘj�芎�Ɨ����A�������A���������ꂼ��X�̍�i�͎R�D���̓ǎ҂ɒm���Ƌ��ɐ[�������E������^���A�S�����ʂ��Ȃ��B�����ėv��ƌ�����A�S�����������肻�̂܂ܓ]�ʂ��˂Ȃ�ʁB �e���g�̃����^�����A�ꌣ���X���Ȃ���̖钷���A���ԂɁu�m�������u�����q�v�����o�ł���i�D�̖{�ł��낤���A�����͎R���ɂ����ĎR�x�E���A�������̐������E�ϑJ�ɁA�R���E�R�̖��̂Ȃ�킢�E�����l�ɁA�Ƃ�Â��ɑz����y����ƂɂȂ낤�B ��g���X 2004�N7���� �{��3,000�~ �@�@�@�iRIO�j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�k�ň�����l�͕ʂɂ��āA�N�ł��Ⴋ���Ɉ�x���x�́u�k�v�ւ̎w����m�X�^���W�[��?�����Ă�ꂽ�o��������̂ł͂Ȃ��낤���B�u�s���퐶�v��u�k�A�s�v�Ȃǂ̉̂���҂𖣗������̂����̌���ł��낤�B���˓��C���݂ň�������́A�Љ�ɏo��܂ő�ォ�瓌�ɂ͍s�������Ƃ��Ȃ��A�܂��Ėk�C���Ȃǂ͋͂��ɐV���L���������ł��܂ɖڂɂ��邾���̉������݂ł������B���̍��Ƃɂ̓e���r�Ȃǂ��Ȃ��A�k�C���̃C���[�W�Ƃ����Ύʐ^�W�Ō����L��Ȍ���̕��i��A�{�������œǂ��A�҂̊J��杁A�N���[�N���m�́u�{�[�C�Y �r�[ �A���r�V���X�v���炢�����m��Ȃ��������A����̂ɉ����ނ̒n�͊J�_��}�������������Ă����]�̑�n�̂悤�Ɋ�����ꂽ���̂ł������B�R���̓c�ɂ̍��Z�ł����N1�l���炢�͖k��ɐi�w���鐶�k�����āA�A�܂����ĂȂ�Ȃ������B���ۂݕS���̘�ɂ́A���l�ȃA�^�}���[�j�����������B

40�N���O�A�A�E���ĉ��h���Ă����������J�w�O�̌Ö{���ʼn��C�Ȃ���ɂ����̂����̖{�ł������B�}������Ă������i�⓮���̃��m�N���̎ʐ^���y���k�̑�n�̎��������������̂����������A�ڎ������ĉv�X�C�ɓ������B�u�X�ɏ������j�v�A�u�J���C�̌Ăѐ��v�A�u�q��̃X�P�b�`�v�Ƃ���B�����_��I�ŐS�����������ł͂Ȃ����B���҂͒��⓮���̐��Ԏʐ^���B�邽�߂ɉ���������ɒʂ��l�߁A���̎��ɕ������J��ØV�̘b��A������������������̏�i�⓮���̕邵�U���D�荞�݂Ȃ���A��҂̐S�ە��i���Ă���̂����A���̃X�g�[���[�W�J���O�������Ȃ��B���ɁA���@�Εӂ�ɐ������A�����т̐_�R�^���N���J���C�ƌĂꂽ����ȃV�}�t�N���E���A�J���ɂ���ĐX��ǂ��A�l�Ƃ̋߂��ɏo�v���ĉƋׂ��P���悤�ɂȂ��Ă���d�|����ꂽ㩂ɕ߂܂��āA�₪�Đ▽����܂ł̉����Ԃ����A�^����ꂽ�a�����₵�Ē��R�ƈЌ��ɖ����Ď���ł������Ƃ���������́A���҂̖쐶�����Ɋ�v�����`����Ă��Ċ����I�ł���B

���̖{�ɐG������āA�������҂̖{�⓯�����k�C���̎��R��邵��`�����X�Ȍ������{���s�̖{���ǂB�k�C���ɂ͏o���ł͉�����s�������A�D�y���A�肩���������X�X�L��̐Ԓ��y�������B�Ⴂ�����ɂ͖k�C���x�X�ɓ]�ɂȂ�Ȃ����ƒW���������҂��Ă݂��̂ł��邪�A���ʂ͑��⎭�����ɔ���ꂽ�肵�Ȃ����N�ɂȂ��Ă��܂����B���݂̖k�C���̌��삪�ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩�͒m��Ȃ����A�����́A���̖{�ɏ����ꂽ40�N�ȏ���O�̖���(?)�Ɏ��́u�k�v�����߂Ă����������ǂ��̂����m��Ȃ��B�@1961�N ���_�Њ��B�@�i���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

1�X�R�W�N�V���u���̕ǁv�ƌĂꋰ����Ă����A�C�K�[�k�ǂ̏��o���ɐ�����������E�̒��ڂ𗁂тē`���̓o�R�ƂƂȂ����n���[�́A���̐���������ė��N�i���K�p���p�b�g�ɉ����������@����̈דo����f�O���C���h�։��R����B�ނ̓I�[�X�g���A�l�����A�h�C�c���̈���Ƃ��ĉ����ɎQ�����Ă���A���R���Ă݂�ƒ��x����E��킪�u����������ŁA�C���h�ɂ����ēG���C�M���X�R�̕ߗ��ƂȂ��Ă��܂����̂��B�������l��{���̋C�̑����n���[�����J�I�őދ��ȕߗ������ɖ�������킯���Ȃ��т��E�������݂Đ��ɂT��ڂɂ��Đ����A���Ԃ�2�l�ł̃q�}�����R���z���̒E�o��������������̂ł���B

�뉺�S�O�xC�ȉ��ɂ��Ȃ�Ƃ������~���ɂU�烁�[�g�����z���q�}�������z���鎖���o����̂��낤���B�^���₢���ɁB �Â��͓�ɂ��琶�҂����V���b�N���g���A���߂ȏ��ł́u�����̋L���v�̎R���j�����ꗬ�̒T���ƁA�o�R�ƒB�̒�����ǂ݈�Ԋ�����̂́A���Ƃ��Ă���萋����̂��A���������̂��Ƃ������x�Ȉӎu�̋������B�ނ�ɋ��ʂ���̂͗�ÂȔ��f�͂����鎖�Ȃ���A���X�ɉ�����炢�����Ɍ����Ă������Ȃ��E�C�A���̕��O�ꂽ���_�͂ɂ͂����������������ł���B�����A�Ė����ނ��ڂ�����ȎR�o�肵�����Ă��Ȃ����}�l�ɂ͓���ł��鎖�ł͂Ȃ��A�����炱���ނ�̐^���ȍs���Ɋ������Ă��܂��̂��낤�B

�n���[�B�͂Q�P�����̜f�r�̖��@�{���{���ɂȂ��ċ֒f�̓s�`�x�b�g�̎�s���T�ɐ����A��ɂ͐��{�ږ�ƂȂ�_�̎q�_���C���}�̌l���t�ɂ܂łȂ�̂����A���̕ӂ͉f��ł��悭�m���Ă���ʂ�ł���B�u���b�h�E�s�b�g�̉f����ǂ�����������̕����͂邩�ɔ��͂������Ėʔ����B�`�x�b�g�l�ɂȂ肷�܂����n���T�ɒH�蒅���܂ł̎�Ɋ�����`���k�͓���f��̋y�ԂƂ���ł͂Ȃ��B�P�Q�N��ɑc���ɖ߂蔭�\�����u�`�x�b�g�̂V�N�v�͂����܂����E�I�ȃx�X�g�Z���[�ƂȂ�A�����Ċ��s�����A�C�K�[�k�Ǐ��o���L�u�����w偁v�͍��ł��A�C�K�[�k�ǂ�ڎw����ҒB�̃o�C�u���ɂȂ��Ă���Ƃ����B�m�[�x���܂ɕ��a�܂�����̂�����A�`���܂ł��݂����炢���̂ɂƎv�����A�܂��ɔނ������̏܂ɂӂ��킵���P�l�ł���ɈႢ�Ȃ��B �p�앶�� 987�~�B (�ԋS)

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

���̖{�Ƃ̏o�����͂P�X�U�O�N��ɂ����̂ڂ�B�Љ�l�ɂȂ��ĊԂ��Ȃ��̂���A�����Q���̃T�[�N���ɓ����Ė�R������Ă����B�������������̂ʼn��o�͂ł����A�����ߍx�����������J��A���ӂ�ł������Ǝv���B�����₩�ȎR�s�ł͂��������A�E��𗣂�ċ��␅�߂Ă���ƁA����Ȃ�̊J�����ɐZ�邱�Ƃ��ł����B����Ȃ�����A���X�Ō������̂����̖{�ŁA�����Ɏ䂩��Ď�Ɏ�����B�u�R�̃p���Z�v���ĉ����낤�B�R��ɂ����p���Z�ƌ��������̕����ł͂Ȃ����Ǝv�����B���҂̖��O�ɂ�����݂͂Ȃ������B�S�����̃n�[�h�J�o�[���J���Ă݂�ƁA���{�̎R�o��̘b�ŁA�_�炩�����͂ŁA�Ȃ������w���`�b�N�ȎR�̐��E���`����Ă���B�������������A�킢�킢���₪������Ă���̂Ƃ͕ʂ̎R�o�肪����悤���Ǝv���Ĕ������B

�ǂ�ł݂ċ������B�ǂ�ł��ǂ�ł��������ǂ�ł���C�����Ȃ��B���[���Ɠǂ܂���Ă������ŁA�������ɂƂ��Ă��܂����B���e���܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���҂̕�������ڂƁA�����\�����镶�͂��A���܂łɌo���̂Ȃ���ނ̂��̂��������炾�B�P���ȍs�ׂɂ����Ȃ��Ǝv���Ă����R�������A�����܂ŏ����ď����\�킷���Ƃ��ł�����̂Ȃ̂��B���͓ǂނ��Ƃ��������Ƃ�����ɋ�ɂȂ�Ȃ��������A���̒��҂̓��@�͂ƕ\���҂Ƃ��Ă̗͗ʂɂ́A���̐扽�S�N�����Ă��y�Ȃ��A����Ȋu���肪����Ǝv�����B

�u�����Ђ���т����Z�̎�q�ɁA�i�悭�ԂƋ��Ƃ������Ɠh�����悤�ț�����A�������Ă���Ƃ����炵����������悤�Ȋ��т������Ă���B�������������ꂼ��ɂ������āA�����l���Ă���̂�������Ȃ����A�������̓��ɔ�ї����čs�����̂��Ƃ��v���Ă���l�q�ł���B���̑��ɂƂ��āA����͍Ō�̖��̂悤�ɂ��v��ꂽ�v�B���̕����ɐ̕t�����炵���J�M���ʂ��c���Ă���B�H�̑����Ō��������u��l���v��`�������͂����A��������ɖڂɂ������ԂɁA���ꂾ���̎v����������邱�Ƃ͎��ɂ͂ƂĂ��ł��Ȃ��B����ǂ��̂��������̖{�́A���������͂��������̂���{�Ƃ��āA�܂��A�R���l���鋒�菊�ɂ������Ɗ���Ă���A����Ȉ���ł���B

���҂̋��c���ꎁ�̓p�X�J���̌����Œm����N�w�ҁB���M�ƁA���l�ŁA�V�R�N�ɔp�������R�̎G���u�A���v�v�̕ҏW���ł��������B�X�O�N�܂łɁu�Ⴋ���̎R�v�ȂǂQ�X���̎R�̖{���o���Ă���B�u�p���Z�v�̓t�����X��Łu�ґz�^�v�Ƃ��u�v�l�v�Ƃ����B���������Ă���̂͂U�R�N�O��Ɏ��ƔV���{�Ђ��o�ł����T�ƇU�ő����̇V�͂Ȃ��B�X�T�N�Ɋ�g���ɂŁu�V�I�E�R�̃p���Z�v�i��148-1�j���o�ł��ꌻ�݂����X�ɂ���B�i�a�����j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

���ւɐ��ꍞ�߂ăE�B�X�L�[�̐�����Ȃǂ��`�r�`�r�ƚT��A�ނ���ґz�Ƒ�@���ɒ^��ނ�l���u�A�[���`�F�A�[�E�A���O���[�v�Ƃ������A�R�̐��E�ɂ����l�Ȋy���݂�����B�~�J��H�����V�g�V�g�ƍ~�荞�߂鎞�ȂǁA 2��5��}���g���Ă����Ƃ�Ɣ���Œ��߂Ă݂�A�������̋N�����N�₩�ɕ����яオ��A���̚����Ⓓ�̖����A�͂Ă̓S�[�S�[�Ɛ��������镗��̉��܂ŕ������Ă���(�悤�ȋC������)����s�v�c�Ȃ��̂ł���B

�{���͒n���@�̒n�`�}�����𗊂�ɁA�k�͑𑨓������͐��\���܂ŁA�����̕ʓV�n�̌���20�P��������œ����������̋I�s�W�ł���B���Ă����悤�ȉR���@���ɂ�����炵���L�q����Ă��邩��A�������T���ƂɂȂ����悤�ȋC���ɂȂ��Ă���B�P�ɓo�R�̂��Ƃ����łȂ��A���ғ��ӂ̔����w���]�~���X�����Ă��Ċy�����B���҂��܂������ŏq�ׂĂ��邪�A�����J�^���O�o�R����E�p���Ď������g�́������R��������̂ɂ��𗧂̂ł͂Ȃ��낤���B�c�O�Ȃ���Ō������U���Ă��܂����̂ŌÖ{�����V�{�����{��T�������Ȃ��B���i�� 1998�N���A1800�~ (��)

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

���N�̓}�i�X���o���T�O���N�ɓ�����B�{���͂��̃}�i�X���������ɂQ��ɘj���ĎQ�����đ�R���������o�������̌����͂ƂȂ�A�܂����̌�͓�Ɋϑ��v��ɎQ�悵�đ�P�琔���ɘj���ē�Ɋϑ������Ƒ����߂����҂ɂ�鎩���`�E��ژ^�B���N�����N�ɂ����ĂT�O��ɂ킽�蓌���V���ɘA�ڂ��ꂽ�B�}�i�X����������Ɋϑ��̎n�܂�������I���O�̂��ƂŁA���̕����������I���Ă��Ȃ����̎����ɂ悭�����ꂾ���̑厖�Ƃ�����������ꂽ���̂Ɗ��S�������邪�A��ςȋ�J�⊋���̒��ɂ������B�̈ӋC���݂����l�̘a���y�����E�ȕM�v�ŕ`����Ă��Ĉ������܂��B�����̓o�R��R�x�E�̗l�q�Ȃǂ���Ɏ��悤�ɕ������Ċy�����B

���҂͌��݂W�W�A��N�u�����@����������A���j�Ƃ��ă��[���A�̂�������Œ��O�����Ă���ꂽ�B���N�̏H�͓�Ɋϑ��J�n�T�O�N�B�ɒn�T���̔����I�̗��j��U��Ԃ��Ă݂�̂������Ȃ��B�����V���o�ŋ�2005�N6�����A1575�~�B�@�@�i���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�]�����ǂ������O���w�ŐV�N���C�~���O�Z�p�x�̑��҂ł��邪�A���e�͑啝�ɉ��肳��Ă���B�����̂P�^�S���A���p�C���N���C�~���O�̊T�O�i���̗��j�A���̂̍l�����A�ϗ��j�ɔ�₵�Ă���̂����̃n�E�c�[���Ƃ͈ꖡ�Ⴄ���Ȃł��낤�B�O���ł��A�����铯��Z�p�̒�����g���́A���͂��̋Z�p���g�����Ƃ����߂���̂��h�Ƃ����������̉���ɗ͓_���u����Ă������A����͍X�ɂ��ꂪ�@�艺�����Ă��邵�A�����g�펯�h�Ƃ��Ĉꗥ�Ɏg���Ă���Z�p���A�ꍇ�ɂ���Ă͔@���Ɋ댯��s���̂ł��邩���ڏq����Ă���B�܂��A�Z�p�Ɋւ���u�m���v�����u���ꊴ�o�v�̕���������Ƃ��� ���_�́A�Ƃ��������}�j���A���ɗ��肪���ȁg�Z�p�l�ԁh�ɂ͖ڂ���ł����낤�B

���S���m�ۂ̖ʂł��A�g�u���x�����グ�Ȃ��Ă��悢������S�Ɂv�͐�ɂ��肦�Ȃ��h�A�g�i�C���h�A��Q�����f�ł͒Ă��邱�Ƃ��펯�����Ă��邪�j�A�A���p�C���N���C�~���O�ł͒Ă��邱�Ƃ͐�ɋ�����Ȃ��h�Ȃǎ����ɕx��ł���B������Ă���A�Ƃ肽�Ăē�����[�g�Ɏ��L���Ȃ��Ă��ǂ�������S�Ɋy���߂����ŏ[�����Ƃ����ӎ��������邪�A�O�҂̌��͂悭���ݒ��߂�ׂ��x���ł��낤�B�����ɑ}�����ꂽ�R�������́u�����������v�����҂̃N���C�~���O�ɑ���{�S���`���Ă��Ėʔ����B����́u�r�b�O�E�H�[���v�A�u�P�Ɠo���Z�p�v�A�u�~�Ǔo���v�Ȃǂ̍��ڂ��lj�����Ă���B�N���C�~���O�����������x���ꂽ�Ǝv���Đ���ǂ��B�@�@�@�Q�O�O�U�N�U���A�����V���o�ŋNJ��B�@�@�i���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��

�R�x���̐��R�[�i�[��`���ƁA����Ƃ�����W�������̋Z�p�����Ԑ���ł���B�H���u�����N���C�~���O�Z�p�v�A�u������o�����v�A�u�����A�C�X�t�H�[���E�e�N�j�b�N�v�A�u�t���[�N���C�~���O�́����v�A�u�����X�NjZ�p�v���X�B�W�������ʂ̃K�C�h�u�b�N�ɂ��������Ȃ��B�o�R�̐��삪�L����A���ꂾ���e�W�������̗̈��������Đ[�܂��Ă��邱�Ƃ̏ł��낤�B

����͂���Ō��\�Ȃ��Ƃł͂��邪�A����œo�R�Ƃ����S�̓I�c�ׁi�d���j��ʁX�̎l��������������������Ă͂��Ȃ����낤���B�ܘ_�A�W�������ʂ̋Z�p����ے肷�����͑S���Ȃ����A�o�R�Ƃ����s�ׂ͌l�l�̎��R�ł����āA�D�݂��܂��獷���ʂł��邩��A���l���Ƃ₩�������؍����ł͂Ȃ��B�������A�������ł���B���̂悤�ȌÂ��^�C�v�̉��ΐl�ԂɂƂ��ẮA�o�R�Ƃ͌k����A�₠��A�X�Ⴀ��A�Ȃ��炩�Ȕ���������̑����ł̌e������Ƃ����悤�Ȏ�X�̃^�C�v����������ď��߂āA�R�o��Ƃ����c�ׂ̗ւ���������悤�Ɏv����̂ł���B

���̂悤�Ȋϓ_����Ăя��X�̎R�x���̒I�ɖ߂��Ă݂�ƁA������v�z�Ƒ̌n�̂��ƂɃg���b�L���O�̏�������X�e�o����~�b�N�X�N���C�~���O�Ȃǂ��܂ŐV�Z�p�܂ł��P���ɓZ�߂��Z�p����������̂͐r������Ȃ��Ƃ��킩��B���_�͂����Ă����ԓI�ŁA�e�_�͂��܂�ɂ��e�N�j�b�N�����ɕ��Ă���悤�Ɏv����B

���̖{�̓I�[�o�[�I�[���ȎR�̋��ȏ��Ƃ��ĂP�X�U�O�N�̏��ňȗ��T�J����ɖ|��A���E�I�Ɉ��ǂ���Ă����Z�p���̃O���[�o���X�^���_�[�h�ł��邪�A�ŐV�̍l������o�R�Z�p�E������������đ�V�łƂ��ĂQ�O�O�R�N�ɑ���肳�ꂽ�B�{���͓o�R�Ƃ����c�ׂ��w�������g�⑼�l������Q���邱�ƂȂ��A�o�R���邽�߂ɕK�v�ȃX�L���Ƒ����Ɨ͂������āA�R�ɂ��邱�Ƃ̌X�̑f�p�Ȋ��т𑍍������T�O�x�ƒ�`���A�g�S�Ď��ȐӔC�̂��ƂɁh�A�g���S���������D�悵�h�A�g�R�̎��R����R�x�n�тɏZ��ł���l�X�̃R�~���j�e�B�[�����ƂȂ��h�A�o�R�̍��݂�ڎw���Ƃ����ʒ�v�z�̂��ƂɕҏW����Ă���B������Ă�����e�������̃��x������o���҃��x���܂Ŗԗ�����Ă���A�܂��W������������ɂ킽���Ă��邽�߂ɁA�ꌩ�S�ȑS���I�ɂ������邪�A���̋L�q�͏ڍׂŁA�o�R�̗��O�͐[���ł���B���ꂩ��o�R���n�߂�l�̋��ȏ��Ƃ��Ă��A�܂��x�e�������X�Ȃ鍂�݂��߂������߂̋��ȏ��Ƃ��Ă��𗧂Ǝv���B

�A�����J�Ŕ��s���ꂽ�{�ł��邩��A��X���{�l�ɂ͂���قɊ�������L�q�����邪�A�މ�̓o�R�����l�������r���Ă݂�̂������[�����Ƃł���B�܂��A�M���ł͂��܂肨�ڂɂ�����Ȃ��X�͓o���Z�p�̉�����M�d�ł��낤�B�C�O�o�R�ɏo�|��������X�ɂ́A���n�łٍ̈��̓o�R�҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɂ��𗧂̂ł͂Ȃ��낤���B�M��͖������A���͕͂��Ղœǂ݈Ղ��B

Steven M. Cox & Kris Fulsaas�ҁAThe Mo��ntaineers Books�C�r�������������@WA�A�Q�O�O�R�N���s�A���Q�X�D�X�T�@�t�r�B�@�i���j

�@�@�@�ڎ����@�@�@�y�[�W�g�b�v��